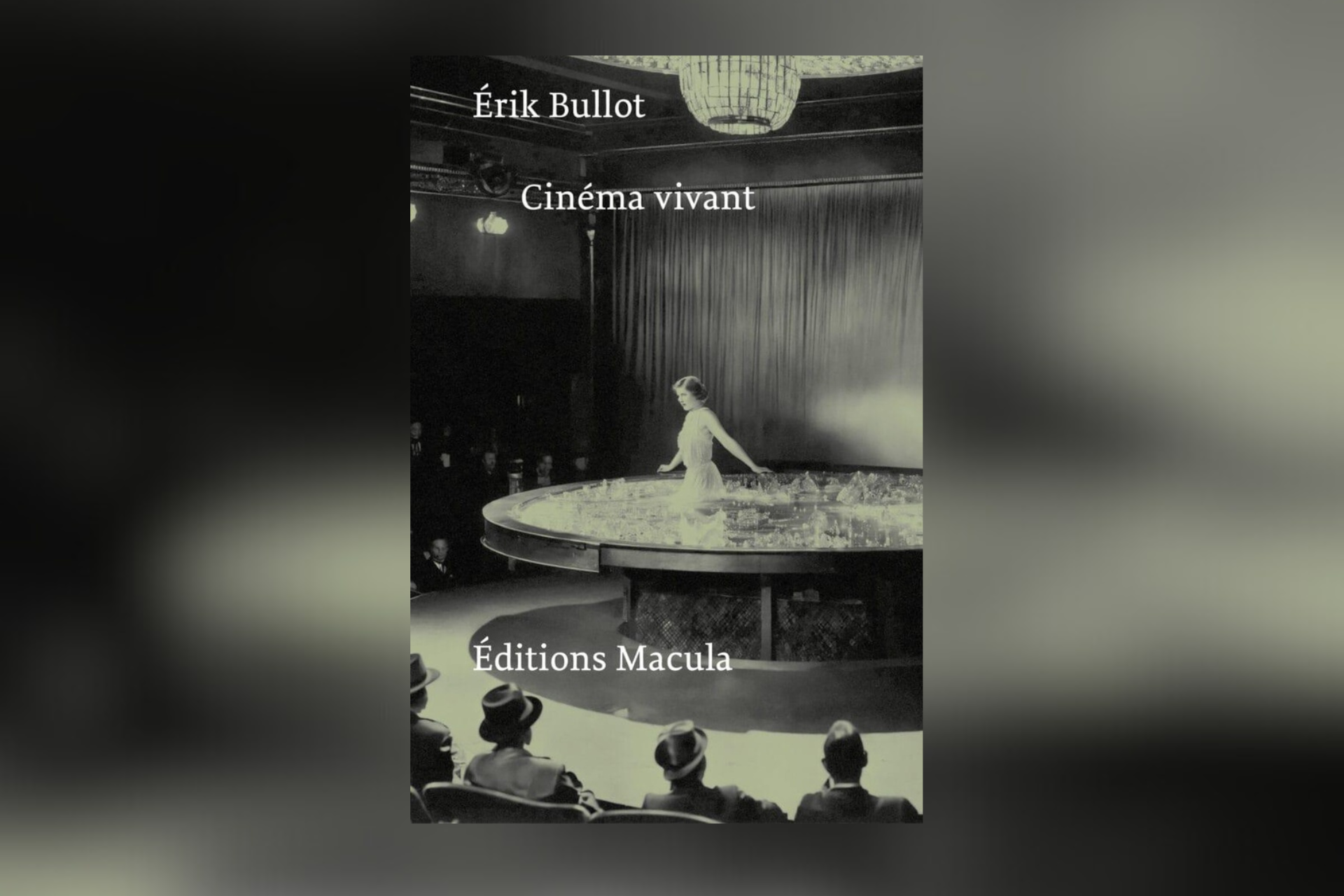

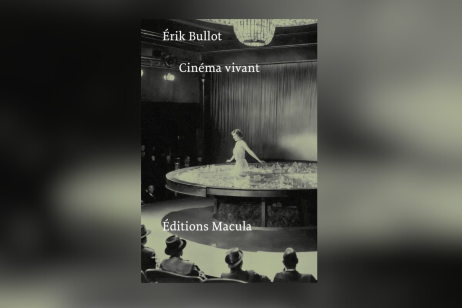

Avant de s’imposer dans les musées, l’art numérique trouve sa source dans les bibliothèques. « Book Club » revient sur ces livres essentiels des mouvements créatifs explorant les liens avec les nouvelles technologies. Ce mois-ci, focus sur Cinéma vivant du réalisateur Érik Bullot, un ouvrage qui écrit une histoire du cinéma… sans cinéma.

L’auteur

Né en 1963, Érik Bullot est un cinéaste et théoricien français. Formé à l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles et à l’IDHEC (Paris), il se démarque par une vision singulière du cinéma, traduite dans des films à mi-chemin entre le travail d’artiste, le documentaire et les narrations expérimentales. Un cinéma poétique, qui explore les limites techniques du 7ème art et sa capacité à transmettre des émotions par l’image.

Enseignant le cinéma et la photographie dans plusieurs établissements, de Marseille au Fresnoy – Studio national des arts contemporains, en passant par l’Université de New York ou le Centro de Investigaciones Artísticas (CIA) à Buenos Aires. Auréolé de cette réputation, Érik Bullot a également eu l’opportunité de diriger le troisième cycle « Document et art contemporain » à l’École européenne supérieure de l’image (Angoulême-Poitiers, France) de 2010 à 2016.

En parallèle de sa carrière de cinéaste et d’enseignant (il est aujourd’hui professeur de cinéma à l’École nationale supérieure d’art de Bourges), Érik Bullot s’est également illustré dans l’écriture. On lui doit notamment une analyse de Sayat Nova de Sergeï Paradjanov (1968), et donc Cinéma vivant, sorti le 15 janvier dernier. Avec, comme trame de fond, l’envie de traiter de la notion nébuleuse de cinéma mental.

Le pitch

« L’histoire du cinéma est celle d’une hantise », écrit Érik Bullot. Considérant la possibilité d’un cinéma sans caméra ni projecteur, inspiré des fragments de Saint-Pol-Roux (1861-1940), le réalisateur et théoricien français conçoit Cinéma vivant comme un film en trois temps. Composée de 24 fragments – à moins qu’il ne s’agisse là de micro-essais illustrés chacun d’une photographie sur le cinéma imaginaire ? -, la première partie du livre fait office de plan-séquence, quand la seconde présente douze photographies générées par intelligence artificielle, semblables à douze plans fixes.

Et que serait un film sans générique de fin ? La dernière partie de l’ouvrage fait office de conclusion et propose une réflexion sur la post-histoire du cinéma, un récit fictif permettant d’entrevoir une ouverture sur « son devenir ou sa métamorphose après sa disparition ». Après tout, s’il existe dans la tête, dans un miroir ou dans la vision extra-rétinienne du poulpe, le cinéma peut-il réellement disparaître ?

Notre avis

En proposant une réflexion nourrie d’expériences scientifiques et poétiques sur les limites du 7ème art, Érik Bullot crée une véritable œuvre d’art, à la fois visuelle et littéraire, inédite et pourtant indéniablement connectée au corpus artistique du cinéaste, dont les concepts théorisés ici sur 128 pages sont prolongés le temps d’une exposition personnelle au Centre d’art contemporain Le Tanneries, Amilly. Une manière cohérente de traduire visuellement ses cinémas potentiels, d’offrir des clés de lecture concernant son approche presque anthropologique, mais aussi de questionner l’avenir d’une industrie. Qu’il soit fantasmé ou non.

- Le travail d’Érik Bullot est également présenté au Jeu de Paume, à Paris, dans le cadre de l’exposition Le monde selon l’IA, jusqu’au 21.09.2025.