Bien avant ChatGPT, Replika et les autres IA capables d’écrire des poèmes et de jouer les psys sans rendez-vous, il y a eu ELIZA, le premier miroir numérique de l’âme humaine. On remonte le temps.

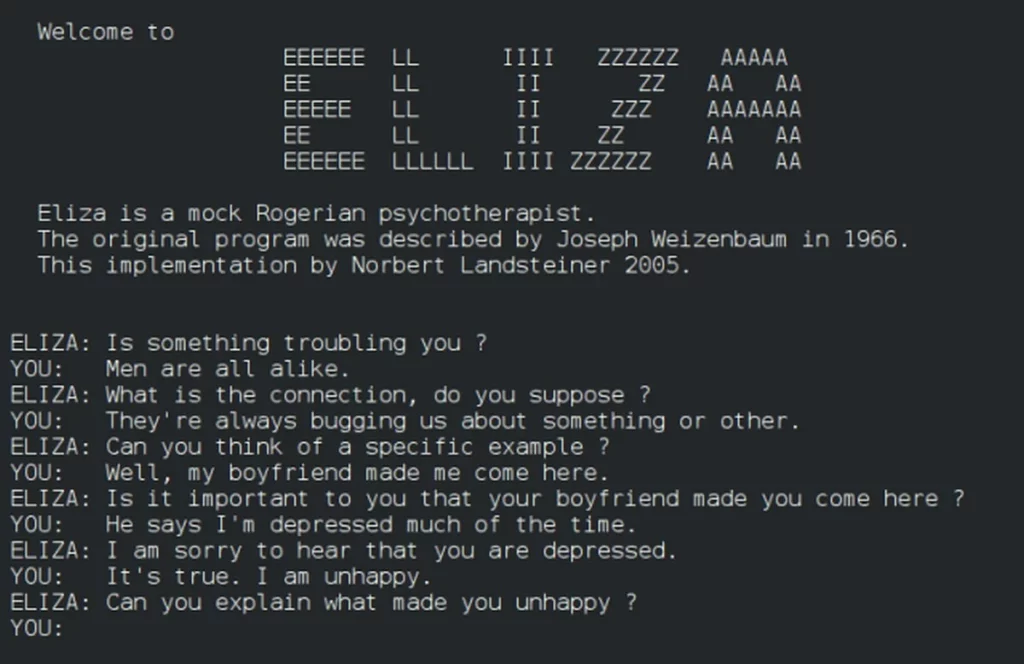

C’est aujourd’hui difficile à croire, mais oui, en 1966, Joseph Weizenbaum, programmateur du MIT, développe ELIZA presque comme une blague. Ou du moins, comme un clin d’œil à la pièce Pygmalion (1912) du dramaturge irlandais George Bernard Shaw, dans laquelle un personnage sans éducation (Eliza Doolitle) apprend les bonnes manières de la haute société de façon presque mimétique.

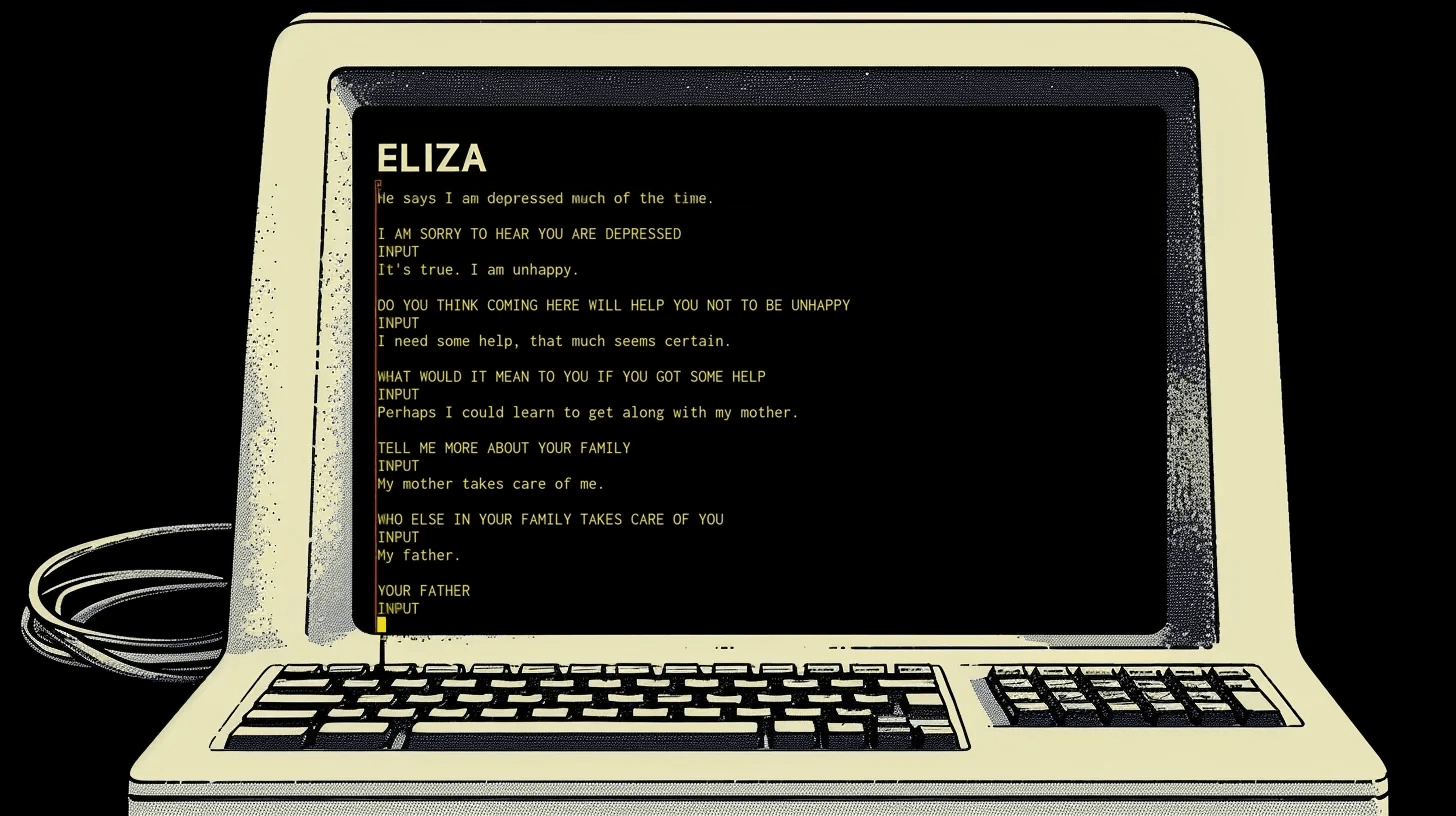

Le programme de l’informaticien germano-américain se veut en tout cas ultra-simple : une suite de règles grammaticales et de reformulations types. Face à des phrases comme « Je suis triste », ELIZA offre invariablement la même réponse – « Pourquoi êtes-vous triste ? » – et donne l’illusion d’une écoute attentive. Une simple phrase suffisant à ses interlocuteurs à prêter à cette machine une forme d’intelligence, voire d’empathie. À commencer par la secrétaire de Joseph Weizenbaum qui a fini par demander à son patron de quitter la pièce, perturbée et persuadée d’entretenir un dialogue intime avec la machine.

Un rapport émotionnel à la technologie

Le dialogue a beau être mécanique, l’émotion, elle, est bien réelle du côté des humains qui se sentent appréciés et écoutés par ELIZA qui, bien malgré elle, devient le révélateur des besoins affectifs que nous projetons sur les machines. De quoi perturber son créateur. Lequel, dans un ouvrage Computer Power and Human Reason : From Judgement To Calculation (1976), s’impose comme l’un des critiques les plus virulent concernant l’usage de l’informatique dans la simulation des relations humaines, accusant ouvertement les élites (qu’il nomme (l’« artificial intelligentsia ») d’entretenir l’idée que l’être humain et la machine sont interchangeables.

Le miroir de notre propre solitude ?

Soixante ans plus tard, ELIZA renaît, sous la houlette de Léa Ducré, artiste et chercheuse en IA qui imagine ELIZA, une installation immersive où l’intelligence artificielle balbutiante d’autrefois a évolué en une entité dotée de son propre système réflexif. Exposé dans le réseau de l’Institut français, l’œuvre interroge nos projections, nos désirs de dialogue et notre quête infinie de réciprocité émotionnelle avec la machine. « L’IA donne le sentiment d’apporter un autre point de vue. Mais elle n’est jamais qu’un reflet de notre propre regard », rappelle l’artiste dans un entretien accordé à l’Institut français.

Dans la droite lignée de l’univers dystopique de Black Mirror, l’illusion d’une IA qui serait dotée de sentiments soulève une question quasi-philosophique : l’émotion doit-elle être sincère pour être vraie ? Avec ELIZA, Léa Ducré explore les failles de ce besoin d’humanisation de l’interaction numérique, d’autant plus visible à une époque où la frontière entre organique et synthétique se fait de plus en plus poreuse.