Cinquième et dernier épisode de notre série consacrée aux artistes à suivre en 2025. Avec, au casting, Marine Bléhaut, Quentin Lannes et Paolo Almario.

Paolo Almario (1988)

« Faire de l’art engagé c’est difficile, de par sa nature introspective et très sensible, mais aussi en raison du peu de possibilités qui se présentent pour exposer ce type d’œuvres ». Si ces mots de Paolo Almario en disent long sur l’état actuel de l’art, encore trop souvent à un propos esthétique, ils synthétisent également la démarche de l’artiste colombien, établi à Chicoutimi, au Québec, depuis 2011 : utiliser les technologies numériques de manière poétique afin de mettre en exergue dans des installations interactives ouvertement critiques la complexité potentiellement destructrice des structures politiques.

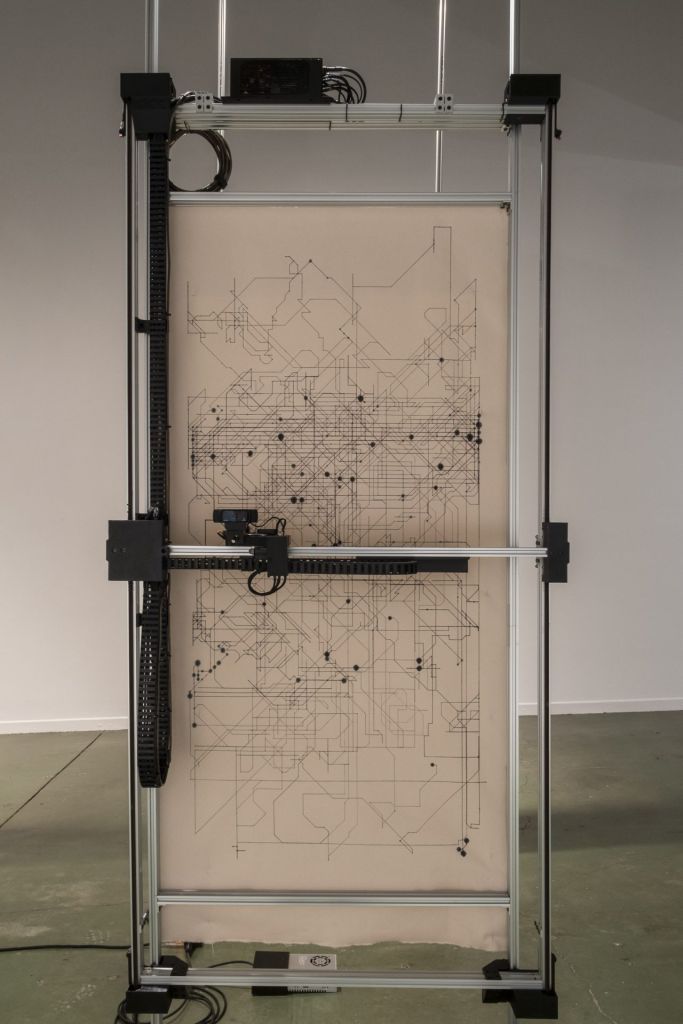

Lors de la dernière édition du Festival Scopitone, on découvrait ainsi Marmelade, une œuvre intime, profondément engagée, où des portraits composés de milliers d’étiquettes de confiture colombienne et affichés dans un bureau vidé de présence humaine se font méticuleusement émietter par une machine située à l’arrière. Une référence à son père, victime de « persécutions judiciaires », en même temps qu’un message clair envoyé aux détracteurs de sa famille : « La machine, pour moi, c’est quasiment comme une arme à feu qui viendrait systématiquement agir, un coup à la fois. Elle enlève une petite photo. Puis une autre petite photo. Et, petit à petit, on a une reproduction poétique de la violence que l’on a subi. » Quant à la marmelade, « c’est le pouvoir qui est tartiné de manière régulière, c’est la corruption ».

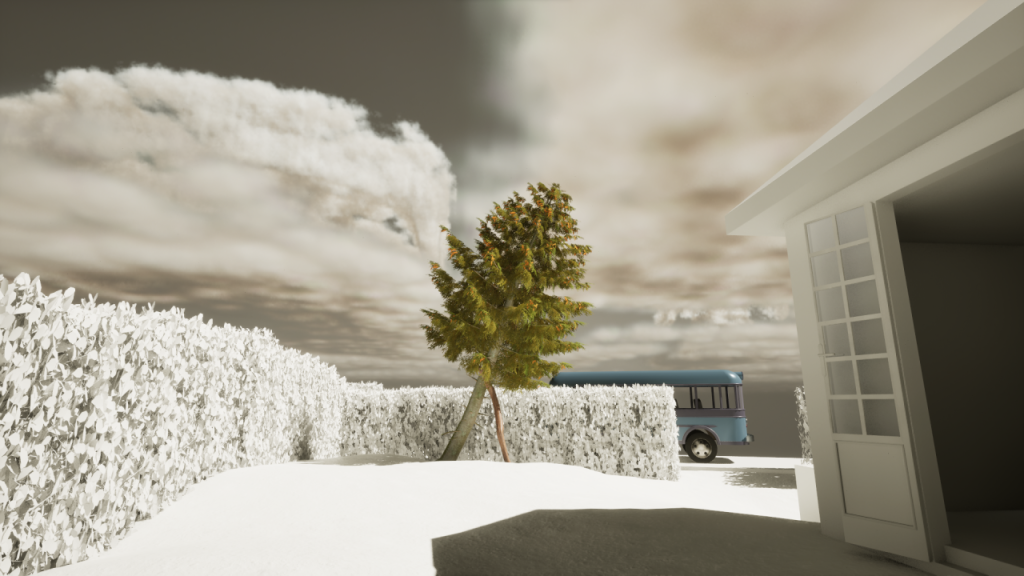

Aux premiers jours de 2025, Paolo Almario bénéficiait d’une résidence dans le Sud de la France, dans le cadre des « Résidences croisées : Québec & Marseille », mises sur pied par la Biennale Chroniques et le Conseil des arts et des lettres du Québec : l’opportunié pour celui qui enseigne également à l’UQAC de prolonger ses réflexions autour de la « spatialité de l’être ». De préférence dans des installations interactives reproduisant les « obstacles perceptibles et imperceptibles qui façonnent les trajectoires des personnes déplacées, contraignant leur liberté de mouvement et modulant leur rapport à l’espace ». Politique, l’art de Paolo Almario l’est assurément. Mais c’est aussi ce qui le rend précieux et nécessaire.

Marine Bléhaut (1992)

Entre ses études en graphic design et ses collages (vidéo, photographies, dessins), Marine Bléhaut, 32 ans, n’arrête finalement jamais de détourner les images, de tourner le regard vers des sujets tels que la procréation, la fusion entre l’art et la technologie, ou l’imagerie de la mort et la guerre. Depuis Paris, la Française entend ainsi s’extraire des récits conventionnels, et voit dans le Web3 une excellente manière d’y parvenir.

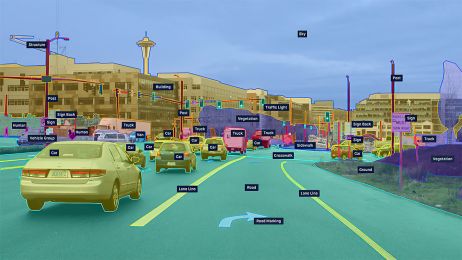

De Ars Moriendi, qui interroge l’impact de l’IA dans les rituels funéraires au croisement du 19e et du 20e siècle, à Looking At You, Looking At Them, une collection d’archives vidéos où des femmes sont exposées au regard du spectateur, c’est peut-être bien l’histoire contemporaine que l’on parcourt à travers le regard lucide, parfois inquiet, jamais cynique et toujours curieux de Marine Bléhaut, qui réussit à saisir la singularité des images tout en les mêlant à quelque chose qui les dépasse, à une force plus vaste, une grandeur propre aux souvenirs et à la possibilité de les modifier. Qu’importe, dès lors, si ces images semblent extraites d’un autre temps, elles paraissent, grâce à l’IA, empêtrées dans l’angoisse existentielle du temps présent, reflet d’un monde artificiel, d’un univers consommé, à la fois domestique et archivé, intime et immersif.

Sorte de films expérimentaux complétés par l’IA et le dessin, les œuvres de Marine Bléhaut, dont le nom figure en bonne place au sein du catalogue des 100 femmes à suivre dans les NFTs réalisé par Gxrls Revolution, instaurent ainsi un drôle de jeu autour de la mémoire collective, où chaque scène est comme un fragment abstrait, une relique d’un passé oublié ou fantasmé. Est-ce des séquences originales ou des archives générées par intelligence artificielle ? Seule certitude : on sent chez elle, comme chez Maria Mavropoulou, à qui on pense ici, l’envie de proposer une biographie morcelée de notre histoire commune.

Quentin Lannes (1989)

Né à Evreux, Quentin Lannes a d’abord migré à Genève, où il a obtenu un Master en Arts visuels à la HEAD, avant de s’installer à Lyon, où il poursuit ses recherches autour de l’évolution des dispositifs technologiques et des nouveaux comportements qu’ils induisent chez l’être humain. On dit bien « recherches », dans le sens où le jeune trentenaire n’hésite jamais à délaisser son casque de réalité virtuelle ou ses outils de création pour prolonger ses réflexions dans articles publiés à intervalles irréguliers sur son site officiel. Dernier exemple en date : ce texte, daté de juillet 2024, où il réfléchit sur les bots mémoriels, ces « agents conversationnels informatiques qui écrivent ou parlent dans le style d’une personne décédée et avec lesquels il est possible d’échanger ».

Toutes ces réflexions viennent également nourir son corpus d’œuvres, redevable à l’esthétique du jeu vidéo (The Artist is Absent en 2024 ou Cartridge Recollection en 2023), à la littérature (I Remember de Joe Brainard, Je me souviens de Georges Perec) ou encore à la vie éternelle, notamment le temps d’une installation vidéo : The Unauthorized Portrait of F. The Man Who Wanted To Live Forever (2020), l’histoire d’un jeune homme enregistrant ses souvenirs afin qu’un avatar puisse les transmettre aux générations futures.

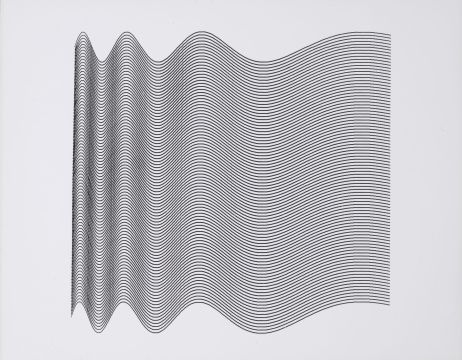

On comprend ainsi que Quentin Lannes travaille la mémoire, cette nostalgie qui, chez lui, n’est jamais un frein à la modernité. C’est un espace, un état d’esprit mélancolique (nommé « digital spleen »), l’opportunité de créer un contraste poétique entre le monde actuel et ce qu’il reste du passé. D’où, probablement, sa présence au sein de l’exposition Univers Programmés au MAClyon, institution pour laquelle il a réalisé la carte de vœux 2025 en réinterprétant la façade du bâtiment dans une version rétronumérique réalisée à l’aide d’une Game Boy Caméra.