Lors de nombreuses expositions d’art numérique ou à l’occasion de festivals dédiés, il est là. En arrière-fond, derrière un panneau ou face à l’œuvre, il a cette même façon de déambuler avec ses trois appareils photos. Lui, c’est Quentin Chevrier. Et si vous voyez sur les réseaux sociaux ou dans les médias les œuvres présentées au Kikk Festival, à la Biennale Némo, au Cube Garges ou au Palais de Tokyo, c’est en grande partie grâce à lui.

Comment as-tu mis un pied dans le milieu de l’art numérique ? Est-ce lié à un intérêt personnel pour cette forme de création ou est-ce avant tout lié à des opportunités ?

Quentin Chevrier : J’ai comme particularité de ne pas avoir fait d’étude de photographie, d’ingénierie ou d’art. Après mon passage en école de commerce, je me suis toutefois rendu compte que je ne voulais pas bosser en agence de com. Je me suis alors rapproché d’un petit studio d’art numérique où des choses cool se faisaient. Soudain, je me retrouvais à bosser pour la Biennale Némo ou à faire des photos des productions réalisées sur place par les artistes en résidence. L’une d’elle, Waterlight Graffiti d’Antonin Fourneau, a fait un carton sur les réseaux et a été reprise par les médias d’art à travers le monde. Je voyais que ce type de photo pouvait parler, ça me plaisait, donc j’ai continué. Jusqu’au jour où, en 2016, je me suis mis à mon compte. Mon avantage, c’était de pouvoir compter sur la Biennale Némo comme premier client. Forcément, ça ouvre des portes vers des institutions et de nombreux artistes.

Qu’est-ce qui te plaît dans le fait de photographier l’art numérique ? Le défi technique ?

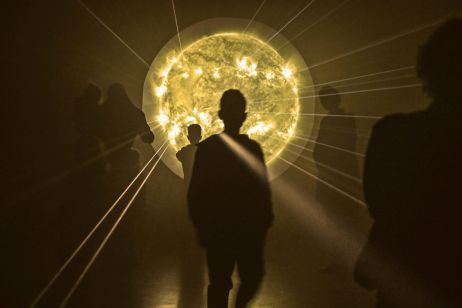

Quentin Chevrier : Oui, clairement ! J’aime montrer comment les gens interagissent avec une œuvre, cette nécessité de la faire ressortir. Ce qui n’est pas évident quand on parle des nouvelles technologies, qui ont clairement des désavantages. Certes, les appareils photo sans miroir permettent aujourd’hui de faire des rafales de 40 images par seconde sans faire aucun bruit, ce qui est une vraie révolution pour les photographies d’exposition. Mais le problème, c’est qu’ils supportent mal les lumières. Dès qu’il y a de la LED, ça fait des lignes de couleurs dégueulasses sur tout l’écran… Une grande partie de mon travail est donc de trouver les endroits où je peux faire du bruit ou non, gérer les temps de pause pour lutter contre la lumière, etc.

Est-ce qu’une œuvre, dernièrement, a représenté un vrai casse-tête de ce point de vue-là ?

Quentin Chevrier : Le plus difficile, ce sont moins les écrans que la vidéoprojection. La dernière œuvre de Kurt Hentschläger repousse là toutes les limites. On est plongé dans le noir complet, sans repères, jusqu’au moment où surgit de manière aléatoire un énorme flash lumineux qui dure à peine un millième de seconde. L’équipe du Kikk Festival m’avait dit de ne pas m’embêter à photographier cette œuvre, que c’était impossible. Kurt pensait la même chose. Finalement, je m’y suis rendu à deux reprises, j’y suis resté près de deux heures, testé plusieurs techniques, fait plus de 800 photos, ça a été long et difficile, mais j’ai finalement réussi à shooter quatre ou cinq photos de bonne tenue. Si bien que Kurt a fini par me racheter les droits pour sa communication. C’est une petite fierté !

« Mon activité implique de multiplier les missions et les clients, mais c’est aussi un choix. »

À propos des droits, quel type d’économie implique la photographie d’exposition ?

Quentin Chevrier : La rémunération dépend du temps que l’on passe à faire des photos, de la post-prod, si elle est compliquée ou non, du nombre de photos à rendre et de la cession de droits. En France, on a la chance de bénéficier des droits d’auteurs pour les photos : on est donc payé pour faire des photographies, mais aussi pour qu’elles soient utilisées. Quant à moi, je ne gagne pas 5 000 euros pour une journée, mais je ne fais pas non plus des photos pour 500 balles par jour. Il faut savoir qu’une journée de photo, c’est deux jours de travail, en comptant la post-prod, à laquelle j’accorde beaucoup d’importance, mes photos ressemblant finalement peu à celles que je prends à l’instant T.

Mon activité implique donc de multiplier les missions et les clients, mais c’est aussi un choix. Je ne me voyais pas travailler avec seulement deux ou trois institutions, ou de passer 90% de mon temps dans un lieu comme Le Louvre. J’aurais l’impression de tourner en rond…. Là, je peux varier les expos, travailler de nouvelles techniques, etc. Début février, par exemple, j’ai photographié dans la même semaine un spectacle de danse, la Biennale Experimenta pour la nouvelle œuvre de Collectif Coin (lire le numéro 44 de notre newsletter éditoriale, ndr), une soirée de performances au musée de l’immigration et la nouvelle exposition du Cube Garges, Sous le même ciel ?. C’est excitant !

Tu parlais du défi posé par l’œuvre de Kurt Hentschläger. J’imagine que les expériences VR présentent elles aussi de nombreuses contraintes…

Quentin Chevrier : Là, il y a plusieurs options. Soit les gens bougent et tu peux essayer de les chopper dans ces instants où ils sont pleinement émergés. Soit les artistes et les institutions ont pensé à créer de faux décors autour de l’œuvre afin de créer une ambiance. On comprend alors où est la personne avec son casque VR. Sans ça, les photos seraient extrêmement fades… C’est le même problème avec les installations sonores : une photo d’enceinte, ça fait rarement rêver, là où les installations avec beaucoup de lumière suscitent d’office de nombreuses réactions sur les réseaux.

« Ce que je veux montrer, c’est que les spectateurs sont en train de vivre quelque chose de particulier. »

As-tu déjà eu l’occasion de photographier directement au sein des œuvres VR ?

Quentin Chevrier : Non, pas encore. Cela dit, j’aimerais vraiment faire des photos en étant dans le monde VR, en prenant les spectateurs en train de déambuler dans ce monde irréel. Techniquement, ça correspondrait à faire des captures d’écran de ce que je vois dans mon casque, mais rien n’empêche de les retravailler ensuite. La grosse contrainte, ce serait toutefois de pouvoir voir les spectateurs en tant que tel, et pas simplement leurs avatars. Parce que je préfère les photos où on voit des gens, et parce qu’on a besoin de gens pour comprendre ce qu’ils font avec l’œuvre, pour comprendre sa taille ou pour donner du contexte.

Est-ce à dire que tu recherches avant tout à développer une certaine forme de narration ?

Quentin Chevrier : À fond ! En premier lieu, il faut qu’il y ait une forme de mouvement. Dans un second temps, il faut que la photo soit le plus proche possible de ce que raconte l’œuvre Enfin, il faut qu’elle raconte une histoire qui ne soit pas juste celle d’un spectateur devant une œuvre. Ça peut être n’importe quoi : un spectateur qui se baisse pour observer, qui se met à l’envers ou qui dévoile une forme d’étonnement. Ça m’arrive d’attendre quinze ou vingt minutes que quelqu’un passe devant une œuvre, sans jamais chercher à intervenir pour influencer une scène. Ce que je veux montrer, c’est que les spectateurs sont en train de vivre quelque chose de particulier.

On n’a pas encore parlé de l’aspect matériel…

Quentin Chevrier : Lors des expositions, je n’utilise pas de lumières artificielles. Je ne suis pas non plus fan des gros flashs, sauf pour les portraits. Mon set-up de base se résume donc à une sorte de plastron où je peux mettre un appareil photo devant, puis deux de chaque côté, dans des harnais au niveau des hanches. Je suis lourdement chargé, mon kiné m’a même conseillé de faire des renforcements musculaires pour éviter un problème de dos, mais j’aime avoir ces trois objectifs différents. Soit du très grand angle, un appareil standard et un autre pour bien zoomer, aller chercher des mains qui touchent des œuvres, privilégier des gros plans, etc. Ainsi, je peux aller très vite et ne pas changer d’objectif à chaque œuvre.

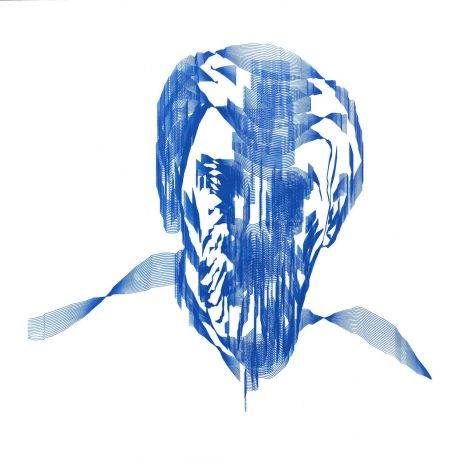

Ensuite vient le travail sur ordi, où je passe la moitié de mon temps à enlever plein de trucs : les panneaux de sorties de secours, les extincteurs, etc. Pour des questions de droits à l’image, je suis également obligé de flouter le visage des spectateurs. Grâce à l’IA, toutefois, je peux désormais m’amuser à créer de nouveaux visages. Les corps sont bel et bien réels, seuls leurs visages changent.

En parlant de l’IA, comment vois-tu l’avenir de ton métier ?

Quentin Chevrier : Peut-être qu’il s’agira essentiellement de faire de la modélisation 3D de gens au sein d’une exposition. Peut-être que l’on m’enverra les plans du musée, avec l’implantation des œuvres au millimètre près, et que je n’aurais plus qu’à mettre des photos de gens dedans, changer la lumière du soleil, etc. On peut imaginer plein de scénarios à l’heure où de plus en plus de musées numérisent leurs bâtiments et leur collection. Pour l’heure, rien ne m’inquiète : je travaille auprès de pas mal d’artistes et la France est un pays hyper dynamique en termes d’art numérique. De fait, ça occupe pas mal de mes journées !