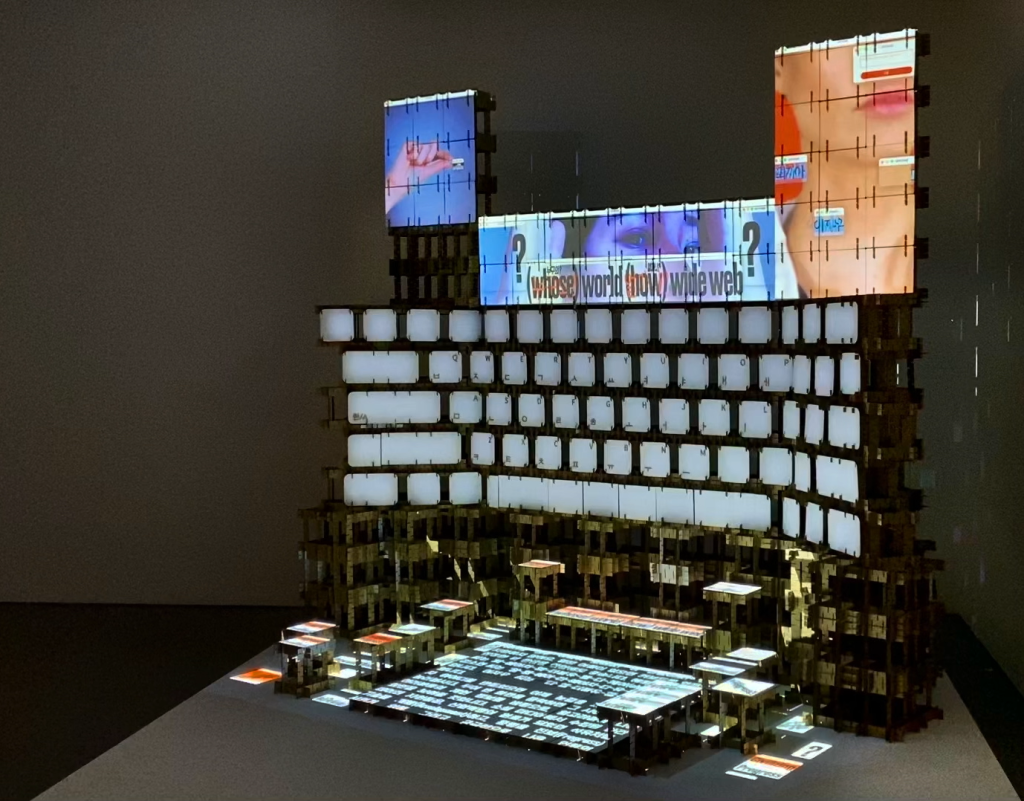

Elle vient de présenter une œuvre au Grand Central Madison à New York, ainsi qu’à la Galerie Joseph à Paris. L’artiste sud-coréenne Yehwan Song nous raconte sa démarche artistique, quelque part entre le code créatif, la poésie, la performance, le jeu et une critique féroce du grand web.

Du web, Yehwan Song dit qu’il est non-inclusif, contre ses utilisateurs, voire un brin autoritaire. L’artiste sud-coréenne Yehwan Song, qui maitrise à la perfection la programmation et le web design, nous embarque dans des installations, vidéos et sites web expérimentaux qui interrogent les codes, le confort et un regard sur le monde, imposés par la perfide culture web. Ce faisant, celle que l’on a pu voir exposer aux côtés d’artistes tels Theo Triantafyllidis dessine une expérience esthétique multimédia qui suggère un Internet plus ludique, interactif et davantage propice à la flânerie.

Tu conçois des œuvres multimédias, des performances et des sites web expérimentaux qui mettent en scène le caractère abusif et non-inclusif d’Internet. Pourquoi ?

Yehwan Song : J’ai grandi en Corée du Sud, un pays dans lequel Internet n’est pas adapté : on ne peut y accéder dans notre langue. Pour créer le moindre compte, on doit avoir recours à l’anglais. Ce n’est pas juste. J’avais le sentiment d’être face à un système qui contrôle notre accès à l’information et au savoir, et qui par ailleurs prend vos données sans vous le demander. Personne n’en parlait. C’est ce qui m’a motivé à en faire la démonstration au sein de mes performances artistiques.

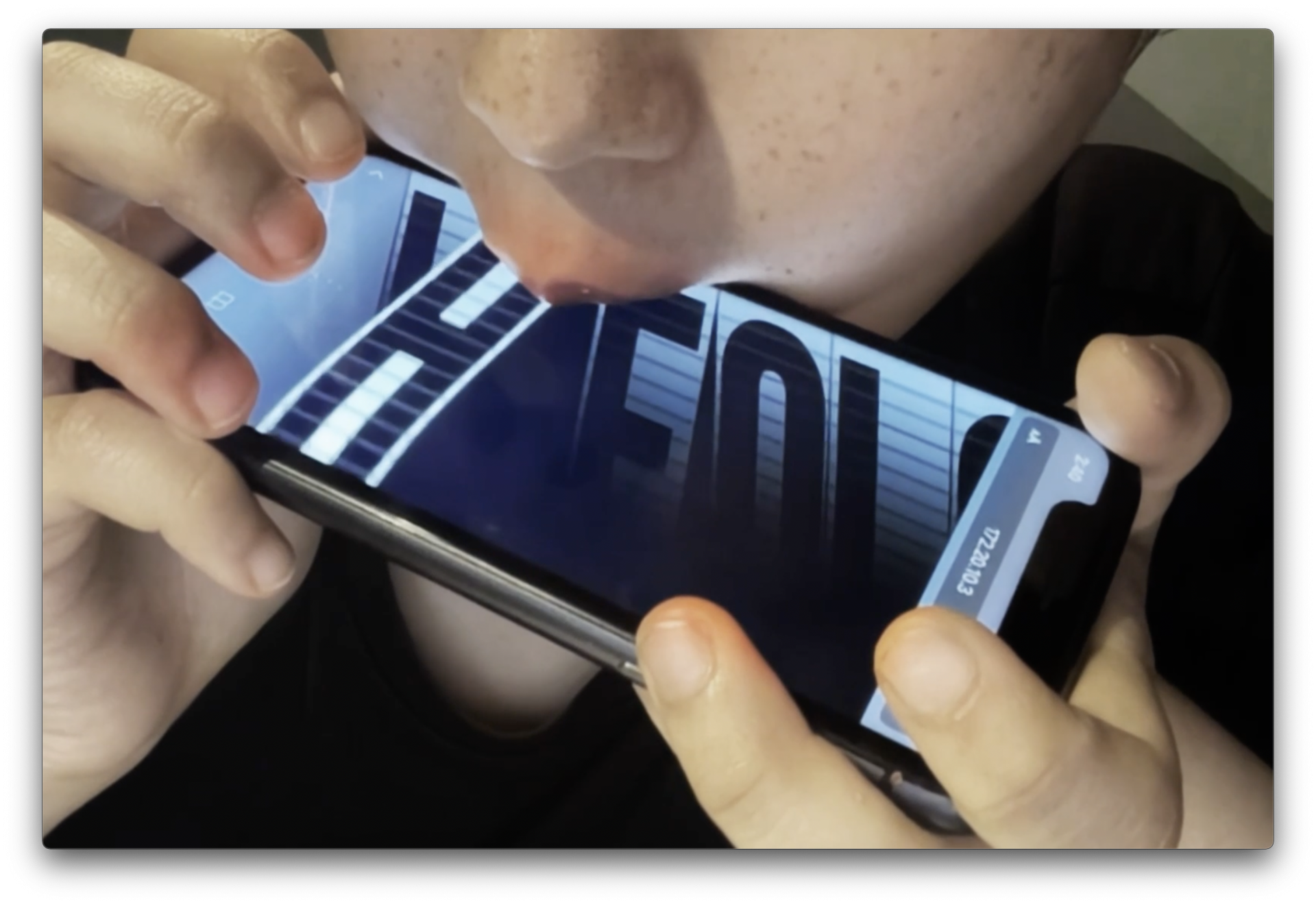

Je souhaite aussi interroger la question du confort sur Internet. La navigation nous semble facile parce que les sites utilisent nos données, mais aussi parce qu’on est quasi entraînés, dressés à scroller, à cliquer, à répéter inlassablement les mêmes gestes. Les sites web et les appareils connectés sont conçus selon une même méthodologie, les mêmes recettes. C’est comme si on avait forcé une esthétique, un design, une gestuelle auprès des gens. On n’en a même plus conscience.

« Je donne corps à ce qui se passe en ligne et un effet virtuel à un geste physique. »

C’est un peu comme une grammaire qu’on nous aurait enseignée, tu crois ? Cela me rappelle les travaux de l’anthropologue Nicolas Nova, lequel interrogeait déjà en 2012 l’impact des smartphones sur nos gestes du quotidien. Tu y souscris ?

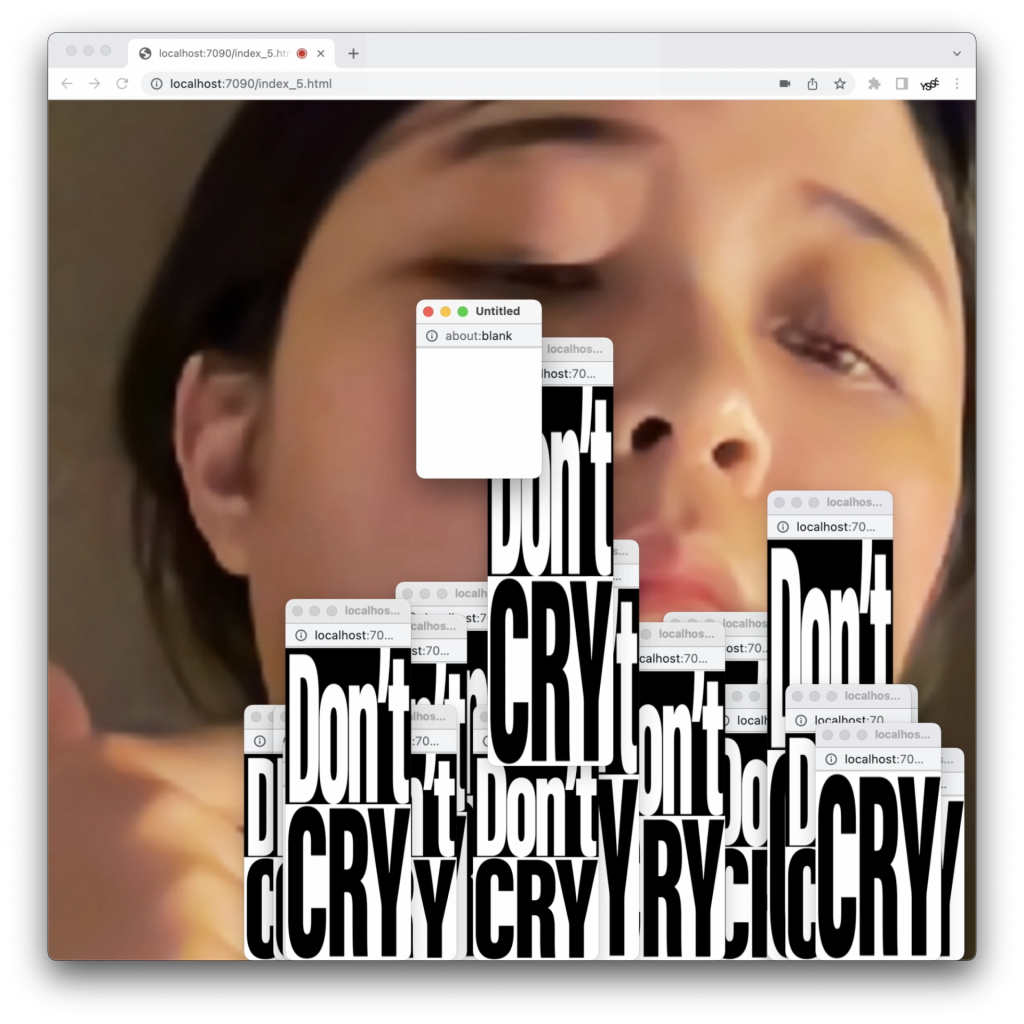

YS : Oui, il y a un impact physique des technologies et d’Internet sur nous. On l’oublie parce qu’on suppose que les mondes virtuels et réels sont deux espaces différents, alors qu’ils sont mêlés et connectés en permanence. Ce qu’il se passe en ligne nous affecte de manière répétée. C’est d’ailleurs ce qu’abordent certaines de mes installations. Je donne corps à ce qui se passe en ligne et un effet virtuel à un geste physique (voir les œuvres Cry, don’t cry, Gentle poking ou Haveyouever, ndlr).

Ce va-et-vient entre réel et virtuel nourrit la proposition présentée à la Biennale d’Helsinki en 2023. Newly Formed est à la fois une carte en ligne de la ville sur laquelle les visiteurs peuvent interagir avec les œuvres d’art des musées d’Helsinki…

YS : En effet ! Comme je l’expliquais plus tôt, ça n’a pas de sens de distinguer les espaces en ligne et hors ligne. Ce n’est pas ou tout noir, ou tout blanc. J’essaie de mettre en lumière les espaces « gris ». Du moins, je les invente.

« Traduire les prompts de manière littérale, le coréen vers l’anglais, c’est ignorer tout un monde de richesses et des différences culturelles. »

Revenons sur la question des langues imposées, du moins majoritaires sur Internet. Le problème va-t-il se poser aussi avec les modèles grand public d’IA générative ?

YS : Oui, il se pose déjà. Et le problème n’est pas seulement dans le fait qu’un prompt rédigé en anglais aura plus de chances de recevoir une réponse aboutie. Il est aussi dans cette idée que les outils d’IA sont accessibles à tous grâce à la traduction simultanée. Ce n’est pas aussi simple. Il y a bel et bien une barrière culturelle. Traduire les prompts de manière littérale, le coréen vers l’anglais, c’est ignorer tout un monde de richesses et des différences culturelles. À nouveau, on marginalise les utilisateurs issus de cultures plus minoritaires.

Dans ta pratique artistique, le code est central. Comment le considères-tu ? Comme une langue, un pinceau pour concevoir tes expériences artistiques ?

YS : Dans mon cas, c’est davantage une langue avec laquelle je compose un poème qui concrétise une vision qui m’est propre. Et j’ai une pratique assez libre et flexible du code. Je n’essaie pas de suivre des règles. J’écris mes idées, et puis, je teste. C’est itératif, un peu comme quand tu écris un poème.

J’ai eu la chance d’étudier à la School for Poetic Computation (une école d’art expérimental qui enseigne le code, l’informatique et les arts, fondée par des artistes numériques, ndlr). C’est là-bas que j’ai appris la programmation. Ça a été difficile pour moi d’apprendre, parce que la plupart des langages de programmation sont basées sur l’anglais, et je venais d’arriver à New York. Je devais donc traduire du coréen vers l’anglais, puis vers le langage de programmation. C’est une expérience qui m’a marqué de manière durable. Les professeurs de la School for Poetic Computation considèrent l’acte de coder comme une expérience poétique. Depuis, moi aussi (Elle sourit).