BMW, Max Mara, Jaeger-LeCoultre, Dassault Systèmes, Google… Le nom de Yiyun Kang a beau être associé à plusieurs grandes marques, l’artiste coréenne, peintre de formation, préfère développer des œuvres d’où surgissent diverses réflexions écologiques, traitées systématiquement via les outils numériques. Pourquoi ? Comment ? Explications.

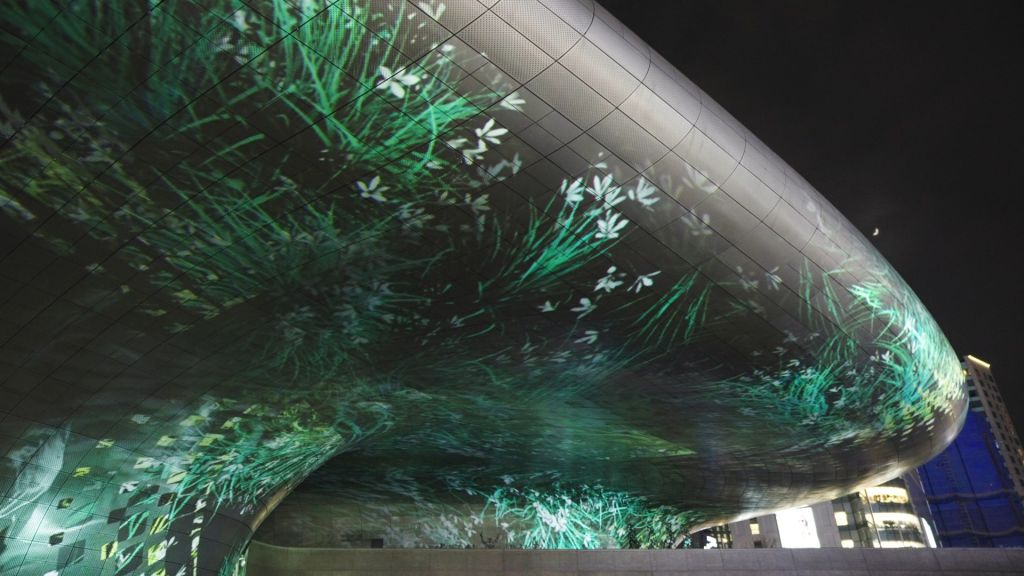

À la fois directrice de l’Experience Design Lab (XD Lab) et du KAIST (Korean Advanced Institute of Science and Technology), Yiyun Kang multiplie les casquettes avec une même idée en tête : explorer les points de convergence entre l’art, le design, la technologie et la science. Grâce à ses installations monumentales et spectaculaires situées, entre autres, dans des espaces publiques, comme Only the Dark à Chicago en 2023 ou Geofuture et Vanishing à Séoul en 2022, l’artiste coréenne provoque volontairement des réflexions critiques sur la pensée anthropocentrique et les ontologies dualistes.

Considérant l’art comme un puissant moyen de communication, Yiyun Kang navigue ainsi avec subtilité de la COP 28 à Greenpeace, en passant par Dassault Systèmes et Google. Une démarche schizophrénique ? Plutôt est-ce là une manière d’aller au-delà de la dimension ludique et récréative de l’art immersif pour tendre vers des expériences pensées comme de magnifiques plaidoyers pour la Terre !

Étant peintre de formation, pourquoi et comment avez-vous fini par vous intéresser aux arts numériques ?

Yiyun Kang : Jusqu’à la fin de mes études de premier cycle, je me suis effectivement spécialisée en peinture, mais j’ai assez vite réalisé que celle-ci, en tant que médium, avec surface unidimensionnelle et plane, ne me permettait pas d’exprimer mes pensées. J’ai donc commencé à apprendre la vidéo et l’informatique. Ainsi, j’ai pu élargir progressivement mon travail à la dimension spatio-temporelle. Désormais, je travaille exclusivement en numérique, mais je conserve une certaine sensibilité à la peinture qui reste un élément important dans mon œuvre. J’aime les spécificités médiumniques de l’art numérique : son potentiel illimité et ses fonctionnalités technologiques en constante évolution. Tant que les technologies se développeront, le numérique restera un médium constamment nouveau.

« Mon travail exige non seulement des décisions esthétiques et sensorielles, mais aussi des connaissances scientifiques complexes. »

À observer votre travail, on se dit que le numérique, malgré son côté énergivore, est potentiellement le meilleur outil pour parler de la crise écologique et climatique. Est-ce le cas ?

YK : Il n’existe pas d’outil unique idéal pour discuter d’un sujet particulier. Cela dit, il est vrai que le numérique est devenu pour moi le langage optimal. Pour travailler sur des phénomènes aussi complexes, un processus de recherche très approfondi est nécessaire, ainsi que la capacité d’analyser et de gérer divers ensembles de données. Mon travail exige non seulement des décisions esthétiques et sensorielles, mais aussi des connaissances scientifiques complexes. Par conséquent, s’appuyer uniquement sur un seul objet, par exemple un tableau ou une sculpture, n’était pas suffisant. J’avais besoin d’explorer le concept de temporalité et de spatialité. En conséquence, le potentiel expansif de l’art numérique s’est avéré être le meilleur moyen pour moi de dramatiser ces questions et de les partager auprès d’un public plus large.

Avec, chez vous, une manière toute particulière d’imbriquer deux éléments que tout semble opposer, la nature et la technologie…

YK : Cela rejoint mon expérience en peinture. J’ai longtemps travaillé avec un médium très tactile, dont le processus est intuitif et plus organique. Quand je suis passé au numérique, j’ai trouvé la matérialité et les spécificités du matériel et des logiciels très intéressantes. En fin de compte, tout est subordonné à la nature. Je crois que rien ne peut être exempt d’incarnation. La même chose s’applique à la technologie. Par exemple : l’IA peut sembler très immatérielle, mais elle dépend d’une quantité massive d’électricité, de GPU – « Graphics Processing Unit », « Unité de Traitement Graphique », en VF) -, et de matériel informatique pour exister. Cela s’applique encore plus aux humains qui la développent et l’utilisent. La nature et la technologie entretiennent une relation symbiotique, cette dernière dépend inévitablement de la nature. Mon exploration de l’écologie et de la relation entre humains et non-humains à travers les outils numériques reflète cette pensée.

Parlons plus précisément de la nature. Comment celle-ci s’immisce-t-elle dans vos différents projets ?

YK : Cela se produit de différentes manières. Déjà, il faut savoir que l’immense puissance et la grâce silencieuse de la nature me captivent. Cela me rappelle que je ne suis qu’un murmure éphémère dans l’immensité de la Terre. Il me paraît d’ailleurs important de rappeler à quel point l’humanité a perdu de vue la beauté éphémère, consumée par un désir infini de croissance sans fin et s’enfonçant dans le désespoir. Dans cette quête, nous négligeons les leçons profondes que la vie non humaine a à offrir. C’est pourquoi, dans mon travail, je plaide également pour que l’humanité adopte une pensée non dichotomique, voire même des ontologies non binaires. J’incorpore donc fréquemment des images de la nature dans mes projets, tant sur le plan conceptuel que visuel.

On le disait, les technologies numériques sont clairement énergivores, aussi bien dans leur conception que dans leur utilisation. De quelle manière vous investissez-vous dans le discours écologique ?

YK : Je ne suis ni une militante écologiste ni une chercheuse spécialisée en environnement. Ce qui m’intéresse, c’est la façon dont l’humanité perturbe la coexistence. Au-delà des fractures entre les humains, l’humanité bouleverse désormais même la Terre, la source même de notre existence. C’est pourquoi, je m’intéresse profondément aux relations entre humains et non-humains, et donc à l’Anthropocène.

« L’humanité a perdu de vue la beauté éphémère, consumée par un désir infini de croissance sans fin et s’enfonçant dans le désespoir . »

Vos œuvres s’appuient sur une dimension extrêmement ludique. Y voyez-vous une manière d’aborder au mieux ces différentes problématiques, de les rendre accessibles à tous ?

YK : Je crée principalement des installations audiovisuelles immersives à grande échelle. Mon objectif est de stimuler les sens du public et de provoquer chez lui des émotions dans cet environnement, en espérant que cela finisse par influencer son système cognitif. Je mélange des images de la nature avec des images mécaniques, en associant des images réelles avec des rendus numériques ou des visualisations de données afin de créer des résultats hybrides. J’attache aussi une grande importance au son qui me sert à renforcer l’immersion, en l’utilisant comme un outil afin de développer une narration plus profonde. Récemment, j’ai commencé à incorporer des éléments cinétiques dans mon travail, en expérimentant diverses approches pour créer une narration plus tridimensionnelle et multisensorielle.

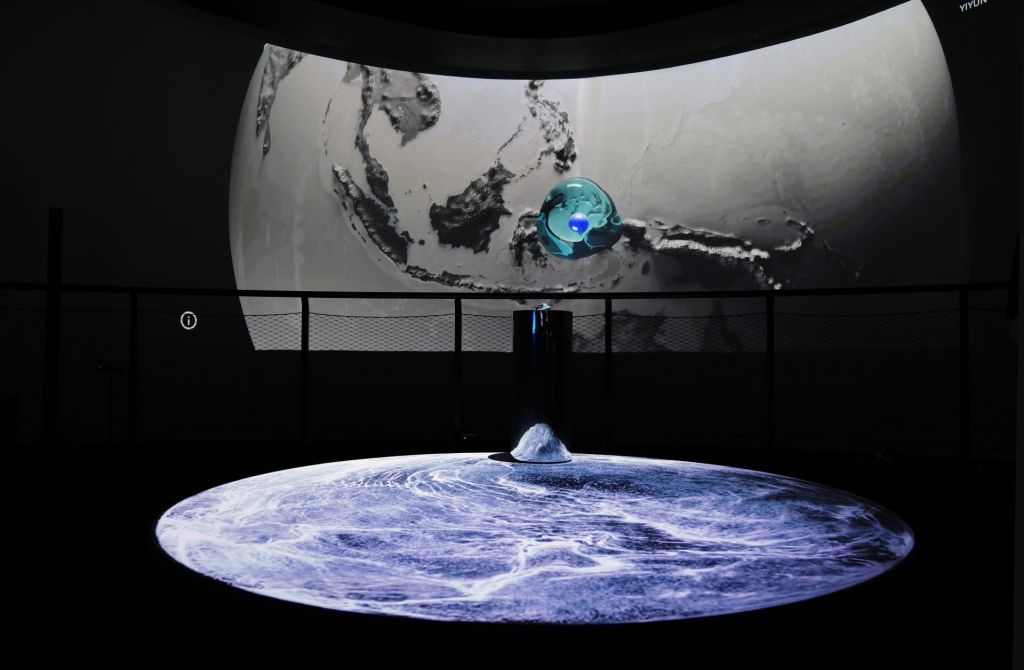

Vous avez travaillé pour Google, la NASA, Greenpeace… Quel projet vous procure la plus grande fierté ?

YK : Tous mes projets sont significatifs, mais le plus récent, avec Google et la NASA, l’était particulièrement, à bien des égards. L’ampleur de la collaboration était immense et j’ai beaucoup appris en travaillant avec l’équipe de Google et les scientifiques de la NASA. De plus, notre exposition a eu lieu à la COP28 de Dubaï, qui se situait totalement en dehors du contexte artistique traditionnel.

Les lieux d’art conventionnels ne sont peut-être pas les mieux adaptés à une œuvre d’art collaborative à grande échelle et fortement basée sur la recherche. En réunissant la COP28, Google et la NASA, j’ai pu toucher un public mondial et inspirer des actions au-delà du contexte artistique et du public spécialisé. J’ai réalisé que l’art numérique pouvait favoriser une compréhension plus approfondie des questions critiques. Enfin, j’ai été exceptionnellement fière lorsque Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, a visité mon exposition à la COP28, suite à quoi, il a souhaité s’entretenir avec moi.

Depuis votre collaboration avec Jaeger-LeCoultre en 2023, pour qui vous avez réalisé une sculpture vidéo immersive et interactive inspirée par le nombre d’or, avez-vous été davantage contacté par l’industrie du luxe et de la mode ?

YK : À vrai dire, ce n’était pas ma première expérience : j’avais déjà travaillé pour Max Mara, en 2017. Aujourd’hui, je suis en train de discuter avec une grande maison de couture, mais il est encore trop tôt pour en parler.

Quel est votre rapport à la mode ?

YK : Personnellement, je ne fais pas beaucoup de shopping et je ne m’habille pas toujours bien, mais j’ai eu la chance de collaborer avec quelques maisons qui ont environ un siècle d’histoire. Ces marques, au patrimoine si riche, m’ont apporté énormément d’apprentissage et d’inspiration. Et puis, en fin de compte, nombreux de leurs aspects sont liés à l’art.

Ces dernières années, on remarque un intérêt croissant de la part des marques de luxe pour les artistes numériques, à l’image de la collaboration entre Gucci et Alexis André. Comment l’expliquez-vous ?

YK : À mon avis, l’art numérique peut offrir une expérience plus riche et plus dynamique. Il permet une narration plus efficace que celles que l’on peut obtenir avec les autres médiums. Certes, ces collaborations sont de plus en plus fréquentes, mais la prudence est également de mise. L’art numérique ne consiste pas seulement à créer des « papiers peints décoratifs et animés ». Il nécessite une recherche approfondie sur un concept et une solide compréhension de la technologie afin de produire un travail significatif. Les marques doivent donc développer une capacité à reconnaître les artistes qui travaillent en ce sens.