Voilà plus de dix ans que Johanna Bruckner développe un posthumanisme dégenré et réflexif à travers des œuvres immersives qui, dit-elle, permettent « de remettre en question et de déstabiliser la manière dont nous percevons le monde ». Depuis Zurich, où elle est installée, l’Autrichienne explique les fondements de son art avec la sagesse d’un philosophe grec.

Johanna Bruckner vit dans un paradoxe. Celui d’être inconnu du grand public alors que ses installations ne cessent de squatter ces dernières années quelques haut-lieux des arts numériques (Le centre d’art contemporain de Genève, la Biennale de Venise, le ZKM…). Récemment, on a également pu découvrir une partie de son œuvre à la House of Electronic Arts de Bâle, matérialisée sous la forme de deux installations (Metabolic Hardware et Body Obfuscations), pareillement animées par l’envie d’explorer l’impact de la technologie sur le corps humain et les micro-organismes qui le constituent : quand la première interroge l’intimité en tant qu’interface biotechnologique, la seconde est incarnée par un sexbot chargé d’assister les êtres humains dans leurs relations sexuelles, modifiant leurs émotions et leurs désirs.

Éloge posthumaniste

Lorsqu’on la rencontre, Johanna Bruckner ne masque rien de sa fascination pour les « robots sexuels », à travers lesquels elle voit l’éclatement de notre concept binaire du genre. D’après elle, cette volonté de comprendre l’avènement d’une nouvelle humanité est même ce qui servirait de points de connexion entre ses différentes œuvres : « Tout l’intérêt de mon travail est de repenser nos relations avec l’environnement et la manière dont nous vivons ensemble sur cette planète, précise-t-elle, l’air songeur. Or, nous ne pouvons pas exister sans penser au monde post-humain qui nous entoure. Je pense d’ailleurs que nous devrions réfléchir de toute urgence à des moyens d’établir des relations plus appropriées avec les êtres post-humains. D’autant que l’homme flirte de plus en plus avec le statut de « post-humanité » en raison des toxines toujours plus nombreuses qui sont stockées dans notre corps ».

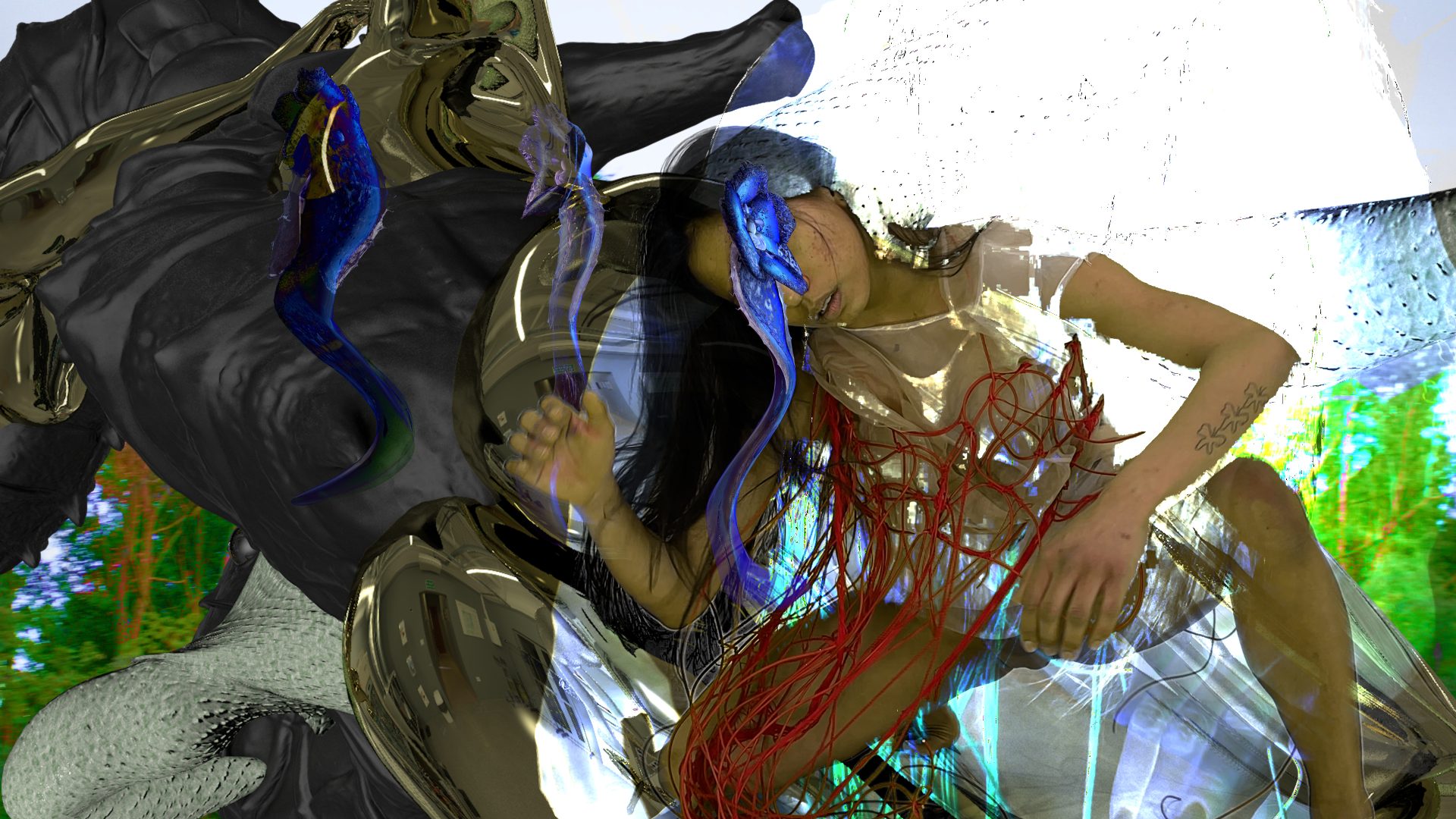

Si Johanna Bruckner, notamment via la danse et le mouvement, s’inscrit ici dans une réflexion très contemporaine – repenser le corps, en décupler les capacités, l’extraire du réel pour le confronter à des systèmes algorithmiques -, il serait injuste de limiter son travail à cette unique particularité. Pensons, par exemple, à son utilisation d’images abstraites et de formes modulaires, ou à ses environnements immersifs à travers lesquels elle souhaite remettre en question « la manière dont une œuvre est perçue ». Elle poursuit : « La caractéristique performative des images en mouvement a toujours été importante pour moi afin de pouvoir perturber l’esthétique humaine, c’est-à-dire la manière dont nous percevons le monde, mais aussi de déstabiliser nos automatismes de réflexion, nos positions. »

Humain, trop humain

Pour appuyer son propos, Johanna Bruckner cite le travail de la physicienne et philosophe Karen Barad pour qui le monde est composé de phénomènes « d’agencements intra-actifs », impliquant une reconfiguration de la relation entre le corps et la technologie. En clair, les êtres humains et les machines sont ici envisagés dans une logique posthumaniste, et seraient moins des entités séparées ou organisées de façon hiérarchique que des entités déjà enchevêtrées dans la production de savoirs et de connaissances.

Le concept n’est pas aisé à comprendre, encore moins à expliquer, mais souligne la réflexion à l’œuvre dans le travail de Johanna Bruckner. Chacune de ses réponses est ainsi ponctuée de citations, de références à différents auteurs, chercheurs ou philosophes. Au moment d’aborder l’altérité de l’être ou l’érotique comme source intarissable de stimulation, elle évoque ainsi l’ouvrage Uses of The Erotic de Audre Lorde ; lorsqu’il s’agit de discuter des corps hybrides, non-binaires et post-humanistes, c’est plutôt Marie-Luise Angerer et Sara Ahmed qu’elle cite en références. Quant à la notion de plaisir, presque inhérente à ses recherches, celle-ci se nourrit actuellement des écrits d’Adrienne Maree Brown, notamment Pleasure Activism : The Politics of Feeling Good, où l’écrivaine étudie ce que le plaisir peut provoquer, « comment il peut parler et ce que sa performativité peut changer, transformer et transgresser en nous, autour nous. »

« L’homme flirte de plus en plus avec le statut de « post-humanité » en raison des toxines toujours plus nombreuses qui sont stockées dans notre corps ». »

L’usage des corps

Derrière ces multiples réflexions, théoriques, intellectuelles, parfois pointues, le travail de Johanna Bruckner sait se faire plus charmeur, plus direct, et donc plus évident. Pour preuve, il suffit d’observer ses récents travaux sur « les relations changeantes entre la société, l’écologie et la vie post-humaine, ainsi que sur la façon dont nous concevons la parenté dans un monde de plus en plus saturé de technologie. » Actuellement, l’Autrichienne, 39 ans, étudie également les programmes de reforestation et de boisement au Népal, et plus spécifiquement encore les processus par lesquels les écologies interspécifiques en viennent à être étroitement liées au mouvement pour les droits sociaux et civils au Népal.

Un hasard ? Pas vraiment : en marge de ses études artistiques, Johanna Bruckner a également étudié les études culturelles et l’anthropologie sociale. C’est là, au sein de l’université de Vienne, qu’elle rencontre pour la première fois des chercheurs et des théoriciens qui l’amènent vers les sujets qu’elle continue aujourd’hui de développer dans son art, pensé pour questionner l’humain, son corps, son identité. D’où ces installations nourries de textes académiques, de poésie et de science-fiction. D’où cette volonté de proposer des œuvres performatives, en mouvement, comme pour souligner le caractère transitif de notre corps.

D’où, enfin, cette façon de donner vie à des espèces spéculatives autres que celles que nous connaissons, tels des transhumains ou des êtres hybrides, situés à l’intersection exacte de l’homme, de l’animal et de la plante. « Tant mieux si cela interpelle, conclut Johanna Bruckner, visiblement ravie de son coup. Susciter la curiosité, c’est encore le meilleur moyen de faire émerger d’autres conceptions du corps. Pourquoi ? Parce que celui-ci n’a pas être un simple « produit » représenté, ni à être le fruit du discours colonial avec lequel nous avons grandi ».