Du 18 au 22 septembre, que ce soit au rythme de la musique, à travers l’art ou via des actes militants, à Nantes, la dernière édition du festival Scopitone encourageait chacun à ne plus se laisser faire.

À chaque rentrée, les fêtards nantais attendent avec impatience la nouvelle édition de Scopitone afin de faire le plein de bonnes ondes et prolonger, un peu, la douceur estivale. Il faut dire que, depuis 22 ans, le festival organisé par l’équipe de Stereolux fait le plein de DJ sets et de « nuits électro » mettant à l’honneur une certaine idée de la culture club, permettant à toute la ville de danser sous le clair de lune. Ce que l’on sait peut être moins, c’est que les amateurs d’art, eux aussi, notent chaque année les dates du festival en rouge dans leur agenda. Et pour cause : entre expositions, installations et performances, le temps d’un (long) week-end, Nantes se devient la capitale française de l’art numérique. Évidemment, la rédaction de Fisheye Immersive n’a pas fait exception et s’est rendue en Loire-Atlantique afin de découvrir le programme ô combien engagé de cette nouvelle édition.

S’évader pour se soulever

Faire la fête dans le contexte actuel a-t-il encore du sens ? Guerres aux quatre coins du globe, fractures politiques de plus en plus marquées, violences en tout genre… Est-il encore possible de s’abandonner à la musique et à la frivolité sans culpabilité ? Oui, à en croire Scopitone. Enfin, pas tout à fait. En invitant des artistes musicaux comme Akira, qui revendique l’extase comme projet politique, Sedef Adasï, qui célèbre les identités multiples ou marginales, ou encore la pacifiste Wallis, Stereolux sait ce qu’il fait : avant de divertir, il compte bien éveiller les consciences.

Une éducation qui débute de jour, sur la fameuse Île de Nantes, entre les Halles 1 & 2 des Beaux-Arts et la Galerie de l’Ordre des Architectes. « On essaie toujours de trouver des sujets qui sont suffisamment polysémiques pour avoir plein d’entrées et s’adresser à un maximum de gens. Il y a des questions écologiques, politiques, mais il nous fallait également une dimension poétique », explique la commissaire d’exposition, Anne Laure Belloc. Le voyage se déroule en trois chapitres : le soulèvement des corps, de la nature et du peuple. « L’intuition et l’envie de base, c’était : “comment relier le vivant et l’humanité autour des questions de soulèvement ?’ ». Presque ésotérique, la première étape défie toute logique. Les pierres du désert se soulèvent chez Mihai Grecu (Desert spirits), quand le soleil de Guillaume Marmin (Oh Lord !) s’approche dangereusement de nous. Au total, ce sont quatre œuvres mystiques qui servent de préambule à cette aventure. On sent que quelque chose se trame…

Des forces de la nature

Très vite, la nature reprend ses droits. « Ici, on est vraiment au croisement de l’écologique et du politique », indique la commissaire. Et pour cause : l’œuvre qui nous accueille est un film de 12 minutes de Maxime Berthou (Paparuda), lequel évoque un événement géopolitique daté de 1946, durant lequel les États-Unis durent faire face à une violente sécheresse et rependirent dans le ciel américain plusieurs kilos d’iodure d’argent afin d’encourager la pluie à se manifester. Résultat ? Une pluie salvatrice aux USA, mais des conséquences inverses sur une région du Canada. « À qui appartiennent les nuages ? » questionne, l’air de rien, notre interlocutrice. À en croire l’installation Homogenitus de Marie-Julie Bourgeois, la réponse est toute trouvée : à nous, évidemment.

Issu d’une recherche débutée en 2021, son travail invite le spectateur à fabriquer son propre nuage, dont il choisit lui-même les composantes, grâce à une « machine à nuage ». D’apparence légère, cette œuvre interroge : comment le greenwashing, les bonnes intentions et les innovations peuvent aboutir à un potentiel désastre écologique ? « On a plusieurs artistes qui ont des pratiques très activistes, comme Marie Julie Bourgeois. Mais qui ont toujours un aspect accessible », précise Anne Laure Belloc.

« A qui appartiennent les nuages ? »

Parmi les sept œuvres présentées dans cette partie, une attire particulièrement le regard : celle de Vivien Roubaud, qui propose à chaque visiteur de faire éclore des salsifis. Ludique, son travail permet surtout de mettre en lumière le caractère brutal de l’intervention humaine sur le cycle de la nature, et ce, malgré la joie que l’on peut ressentir à la vision d’une fleur qui éclot sous nos yeux. Plus politique encore, le film Slow Violence de Joanie Lemercier dévoile sans filtre les coulisses d’une catastrophe écologique : celle de la forêt primaire de Hambach dont il ne reste aujourd’hui plus que 10%. Un véritable poumon vert européen amputé afin de faire place à une gigantesque mine de lignite, une variante du charbon également connue pour être la plus grande source de gaz à effet de serre du continent.

Heureusement, si les sujets sont lourds, la poésie annoncée par la commissaire en début de parcours n’a pas été oubliée. À titre d’exemple, les pierres suspendues de Pierce Warnecke et Clément Édouard racontent avec douceur l’histoire d’un cours d’eau disparu, tandis que les découvertes récentes sur l’éther de June Balthazard et Pierre Pauze se transforment en fables mystiques.

Célébrer l’insurrection populaire

De l’autre côté du trottoir, Anne Laure Belloc nous avertit : « C’est vraiment la partie la plus politique ». Le ton est donné dès la première œuvre. Imaginée par Thierry Fournier, La Main invisible est une série d’images de presse retouchées par l’artiste. On y voit des scènes de violences policières effaçant toutes traces… des policiers. Des entités spectrales s’en prennent alors aux manifestants dans des clichés glaçants, renvoyant notamment à la fameuse loi sur la sécurité globale, et prouvant bien que ce n’est pas parce que l’on fait disparaître les forces de l’ordre d’une photographie que la violence, elle, disparaît.

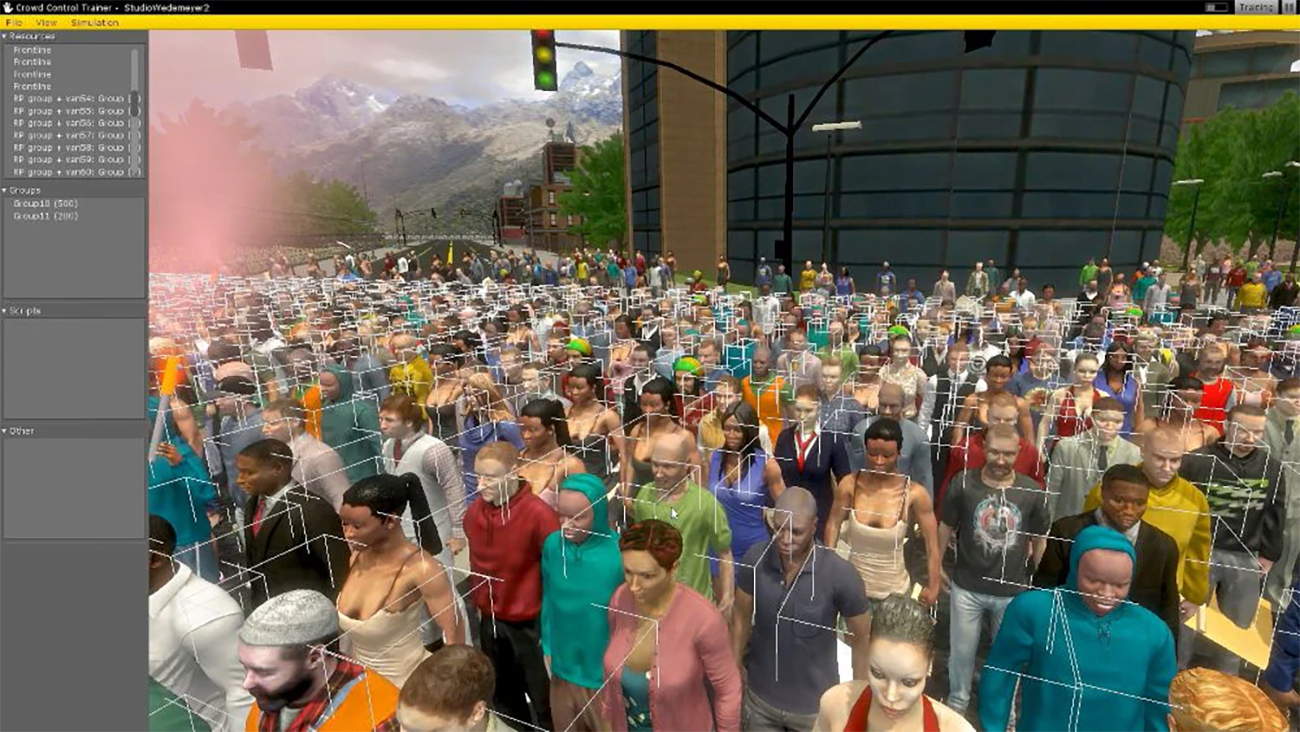

Un peu plus loin, un jeu vidéo interpelle. Sous ses airs de Sims un peu dépassé, Crowd Control, réalisé par l’artiste allemand Clemens von Wedemeyer, est en réalité un outil de simulations de mouvements de foule utilisé par les forces de l’ordre pour s’entraîner avant des manifestations dans l’espace public. « Avec Crowd Control, les théories sur la psychologie des foules – notamment les travaux du Nobel de littérature Elias Canetti traitant de la montée du fascisme au début du XXe siècle – sont transposées à l’ère du big data, de l’intelligence artificielle et de l’omniprésence des technologies de surveillance », précise le cartel. Anne Laure Belloc, elle, détaille : « Dans cette exposition, on s’intéresse à la notion de soulèvement, aussi bien du côté des forces de l’ordre et de tout leur arsenal technologique mis en place pour surveiller les populations, que du côté des soulevés. Comment la technologie vient soutenir des mouvements de soulèvement ou entretenir une mémoire des opprimés ? ».

« La machine, pour moi, c’est quasiment comme une arme à feu qui viendrait systématiquement agir, un coup à la fois »

Cette question, c’est l’artiste colombien Paolo Almario qui y répond. Posté près d’une table où personne ne dîne, l’artiste se tient droit auprès de trois portraits déjà bien endommagés. « Ces trois personnages sont arrivés dans la vie de ma famille en raison de persécutions judiciaires qui ont été menées contre mon père », explique-t-il solennellement. Ces visages composés de milliers d’étiquettes de confiture colombienne se font méticuleusement émietter par une machine située à l’arrière. « De fausses accusations ont été lancées envers mon père. Il s’est retrouvé à passer, au cumulé, neuf ans en prison, confie Paolo Almario. Paradoxalement, depuis que j’ai une conscience – je suis né en 1988 -, ma famille et moi, on a toujours été persécutés par les forces rebelles. On a survécu à plusieurs tentatives d’assassinat de leur part. Et tout d’un coup, mon père se retrouve en prison, accusé d’appartenir au groupe auquel on essaie d’échapper… »

Renverser le pouvoir

Afin de retrouver un semblant de justice dans un pays rongé par la corruption, Paolo Almario raconte son histoire à travers l’art, envoyant un message clair aux détracteurs de sa famille. « Cette pièce, c’est une manière de superposer les personnes qui détiennent le pouvoir au peuple. Montrer la violence de tout ça. La machine, pour moi, c’est quasiment comme une arme à feu qui viendrait systématiquement agir, un coup à la fois. Elle enlève une petite photo. Puis une autre petite photo. Et, petit à petit, on a une reproduction poétique de la violence que l’on a subi. »

Parmi la foule d’œuvres hyper-politiques présentées à Scopitone, toutes aussi puissantes les unes que les autres, c’est la sienne, peut-être un peu plus personnelle, qui se détache du lot. Le Colombien nous invite alors à passer à table, sous l’œil froid de ses ennemis. « Et il y a du pain et de la confiture… Je vous invite à vous faire une petite tartine ! Le pain est frais, je l’ai amené ce matin (rires). Ainsi, vous pourrez prendre le morceau de pouvoir juridique qui vous appartient. » Car, si en France, on dit que « la culture, c’est comme la confiture, plus on en a, plus on l’étale », en Colombie, cet adage s’adresse à la politique : « La marmelade, c’est le pouvoir qui est tartiné de manière régulière, c’est la corruption », résume Paolo Almario. C’est donc avec un petit « morceau de pouvoir juridique » en bouche que l’on conclut ce parcours, plus revendicateur que jamais.