Des galeries aux foires, en passant par les ventes aux enchères, l’IA attire chaque jour un peu plus les collectionneurs. Au point de s’imposer au sein d’un marché de l’art traditionnellement réfractaire à l’idée de chambouler ses codes ? Enquête.

Il n’est désormais plus possible d’ignorer l’irruption de l’intelligence artificielle dans le paysage artistique. En quelques années, les œuvres générées par des algorithmes ont gagné en visibilité, en légitimité, et surtout en valeur, jusqu’à se faire une place au sein du marché de l’art traditionnel, autrefois réservé aux médiums plus conventionnels. Cette nouvelle donne suscite fascination, débats et parfois crispations, mais elle impose une réalité : l’art généré par IA est en train de redessiner les contours du marché artistique.

Galeries : l’IA cherche encore sa place

La place des artistes travaillant avec l’intelligence artificielle dans les galeries demeure marginale. Si les pionniers de l’art génératif trouvent désormais leur place grâce à des galeristes avant-gardistes comme Valérie Hasson-Benillouche (Galerie Charlot) ou Magda Danysz, les grandes galeries françaises, telles que Perrotin ou Kamel Mennour, restent réticentes à intégrer ces formes artistiques. Cette frilosité s’explique notamment par les parcours atypiques des artistes IA, souvent issus du design, de la recherche ou de l’entrepreneuriat, et qui diffusent leurs œuvres via les réseaux sociaux ou les plateformes NFT, contournant ainsi les circuits traditionnels du marché de l’art.

Certains artistes, comme Louis-Paul Caron, formé à l’École Boulle et à l’ENSAD, choisissent cependant d’intégrer une galerie dès la fin de leurs études. D’autres, à l’instar du collectif Obvious, ont attendu plusieurs années, privilégiant une visibilité directe et une autonomie financière, avant d’opter pour une représentation symbolique et institutionnelle. Avec l’essor des NFT, les galeries ont dû ajuster leurs pratiques : pour séduire ces artistes habitués à des commissions faibles (souvent 5 à 15 % sur les plateformes), certaines ne prélèvent désormais que 15 à 20 % sur les ventes d’œuvres numériques. Ce repositionnement économique s’accompagne d’une remise en question du principe d’exclusivité. Désormais, les artistes préfèrent une représentation souple, multipliant collaborations et expositions.

Ventes aux enchères : l’IA gagne ses lettres de noblesse

Les maisons de ventes aux enchères jouent un rôle central dans la structuration du marché de l’art numérique, notamment avec l’essor des NFTs. Sotheby’s a ouvert la voie dès 2021 en créant un département dédié à l’art digital à New York et Hong Kong, suivi d’une antenne à Paris dirigée par Brian Beccafico. Christie’s a emboîté le pas en 2022 avec le lancement de sa plateforme Christie’s 3.0. Cette dynamique a progressivement brouillé la distinction entre premier et second marché, les maisons ayant rapidement intégré des ventes primaires, sollicitées par les plateformes NFT en quête de légitimité.

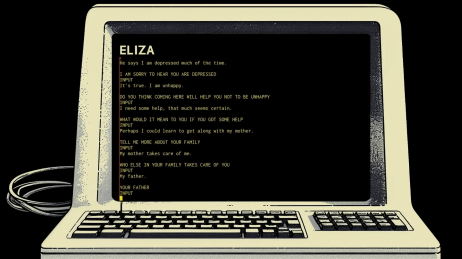

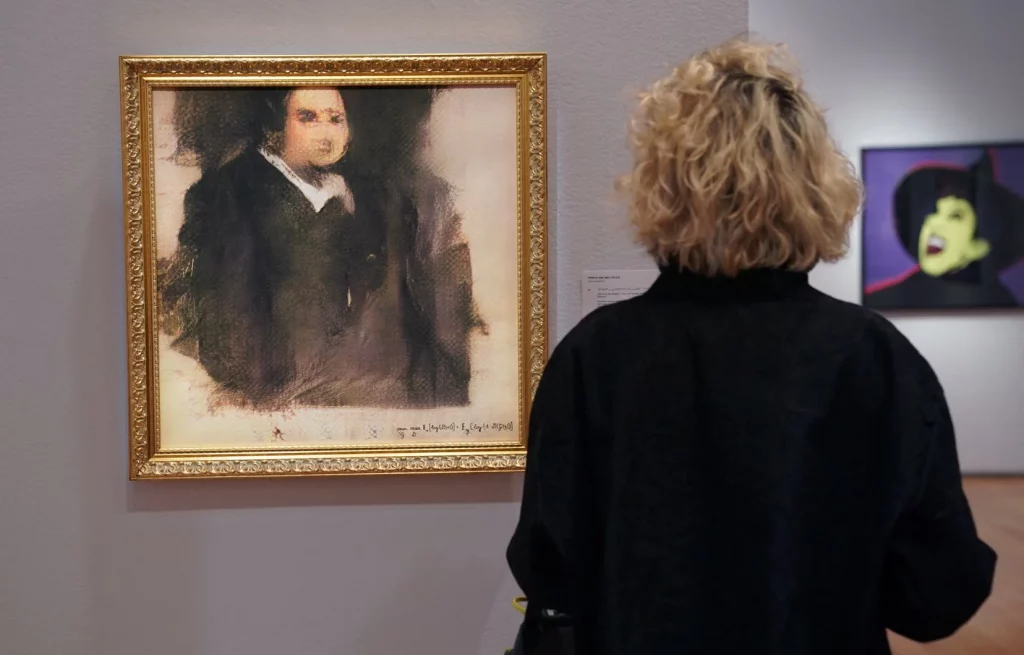

Pour les maisons, ces partenariats assurent une forte visibilité et un accompagnement technique, ce qui a tendance à renforcer leur statut en tant qu’instances de validation auprès les artistes numériques. Pour ceux issus de l’écosystème NFT, comme le collectif Obvious, la vente aux enchères constitue dès lors un acte de reconnaissance institutionnelle. En atteste leur vente inaugurale en 2018 chez Christie’s (Portrait d’Edmond de Belamy), qui leur a immédiatement ouvert les portes des galeries et du marché. Mais l’analyse des ventes d’œuvres IA reste complexe. L’usage généralisé du format NFT implique une normalisation des informations : wallets, smart contracts et formats d’image remplacent souvent les mentions de technique. Ainsi, l’œuvre Holiday Romance #5 de Roope Rainisto, vendue chez Christie’s en juillet 2024, n’indique rien sur le procédé artistique, hormis un format numérique.

L’identification d’une œuvre relevant de l’IA nécessite donc un regard expert et une recherche approfondie sur la démarche de chaque artiste. Même les œuvres accompagnées d’un support physique – comme Machine Hallucinations de Refik Anadol – ne précisent généralement pas les technologies mobilisées. Obvious, en revanche, mentionne systématiquement l’usage de GANs.

La catégorisation pose également problème : en dehors de rares départements spécialisés (notamment chez Sotheby’s), les œuvres numériques sont souvent intégrées à des ventes hybrides, comme HACKING PAINTING chez Drouot en avril 2024, mêlant art urbain et NFT. L’absence de classification claire limite donc la visibilité de ces ventes, rendant impossible une analyse fiable des tendances du marché IA. À titre d’exemple, moins d’une cinquantaine d’œuvres IA ont été vendues aux enchères en 2024, signe d’une reconnaissance encore marginale – bien qu’en évolution.

Foires d’art : l’intelligence artificielle en quête de marché

De leur côté, les foires d’art contemporain sont désormais des plateformes clés pour les galeries et les collectionneurs. Si bien que les artistes utilisant l’intelligence artificielle commencent à y trouver leur place, bien que celle-ci se fasse encore en marge des dynamiques commerciales traditionnelles. Le collectif Obvious, pionnier dans l’art généré par IA, a été invité directement par les organisateurs de foires (Art Paris, Biennale de Venise, Urban Art Fair), sans l’intermédiaire d’une galerie, ce qui témoigne de l’intérêt croissant pour ces pratiques. Rencontré entre deux expositions, l’un des membres du collectif, Gauthier Vernier, nous le confiait sans détour : les foires servent principalement à la médiation et à la familiarisation du public avec ces nouveaux outils de création, dans le sens où les retombées financières sont encore limitées, où les collectionneurs avertis restent finalement peu familiers avec l’IA. En dehors de quelques ventes d’impressions physiques, les foires restent avant tout un lieu de visibilité et de légitimation.

Des initiatives récentes suggèrent néanmoins une évolution. En juin 2024, Art Basel à Bâle a accueilli The Digital Art Miles, une foire dédiée à l’art digital, réunissant des artistes majeurs de l’IA comme Gregory Chatonsky et Louis-Paul Caron. Joséphine Louis, fondatrice de la Funghi Gallery, a salué le succès commercial de cette première édition, soulignant son potentiel à devenir un événement récurrent. La Deeep AI Art Fair, fondée en 2021 à Londres par Stefan Lebenson, s’est également tenue à Paris en février 2024. Une bonne nouvelle, tant cette foire, entièrement dédiée à l’art IA, regroupe galeries, artistes et plateformes NFT autour d’une thématique commune. Malgré un volume de ventes inférieur à celui des foires traditionnelles, Lebenson se voulait d’ailleurs positif au moment de faire le bilan de l’événement : oui, l’intérêt pour l’IA artistique continue de croître, même si le secteur demeure encore en phase de maturation.

Il est dès lors évident que l’art généré par intelligence artificielle bouleverse progressivement le marché de l’art traditionnel. Malgré une reconnaissance encore marginale, le secteur continue d’évoluer, et bien que les artistes IA ne soient pas encore pleinement intégrés dans les circuits traditionnels, leur présence se renforce à travers des initiatives comme la Deeep AI Art Fair et les ventes de NFT. L’avenir de l’art IA semble prometteur, avec un potentiel de légitimation et d’acceptation toujours plus vaste, ouvrant la voie à une redéfinition continue des frontières artistiques.