Si le drame de l’être humain est de toujours comprendre trop tard l’essentiel de ce qui lui arrive, Scopitone entend rompre avec cette dynamique. À travers le thème de l’aller-retour, le festival nantais, grand rendez-vous des arts numériques et des cultures électroniques, pose un regard sur l’impact de notre mobilité, sur l’évolution de la biosphère, ainsi que sur la préservation de zones géographiques menacées grâce à l’utilisation d’outils contemporains.

Au sein d’une période aux idées simples qui frappent fort, aux discours segmentés et au storytelling outrancier, l’écart a malheureusement tendance à se creuser entre les grands discours voués à alimenter les dossiers de presse et la réalité des expositions. Il est donc plus que jamais à la charge des évènements culturels de suturer cette supposée béance, de faire résonner dans les lieux d’exposition quelque chose de l’incertitude, de l’anxiété ou de l’urgence qui s’expriment actuellement.

À travers le concept de l’aller-retour, il ne s’agit donc pas pour Scopitone de simplement proposer une énième variation opportuniste sur un thème à la mode : celui du voyage, des corps en mouvement. Découpée en trois parties (« Les artistes explorateur.rices », « Le voyage et la mobilité », « Le carnet de voyage »), cette 21e édition se veut au contraire être le témoin d’une année particulière, d’une époque où les dérèglements climatiques sont de plus en plus brutaux, soudains, assassins.

L’impossibilité d’une île

Soucieux de faire corps avec ces problématiques, le collectif Luminariste, dont le Cymopolée installé en extérieur crée le lien entre les différentes salles d’exposition du festival, dit ainsi avoir « voulu amener des tornades dans des endroits où elles n’ont aucune raison d’exister. » Et de poursuivre : « Si l’on se fie au rapport du GIEC, on comprend que le problème n’est pas tant que les tornades vont être plus nombreuses, mais plutôt qu’elles vont être plus destructrices et toucher des régions très éloignées de leur location habituelle. D’où notre envie de les imposer dans l’espace public, de témoigner de leur force, de leur puissance, de leur réalité. »

À travers leurs travaux, présentés au sein de l’Open School Galerie des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire, deux français racontent plus volontiers le vivant et la façon de l’observer, de préférence dans des zones géographiques détachées de toute présence humaine, ignorées des voitures. Il y a d’abord The Lights Which Can Be Heard, où Sébastien Robert, basé à La Haye, aux Pays-Bas, reproduit les sons des aurores boréales. Pour cela, l’artiste-chercheur s’est notamment rendu sur l’île d’Andøya en Norvège afin de capter ces éléments sonores, voués à disparaître de notre perception à cause d’une multitude de signaux artificiels rendus toujours plus intenses par l’activité de l’homme.

Devoir de mémoire

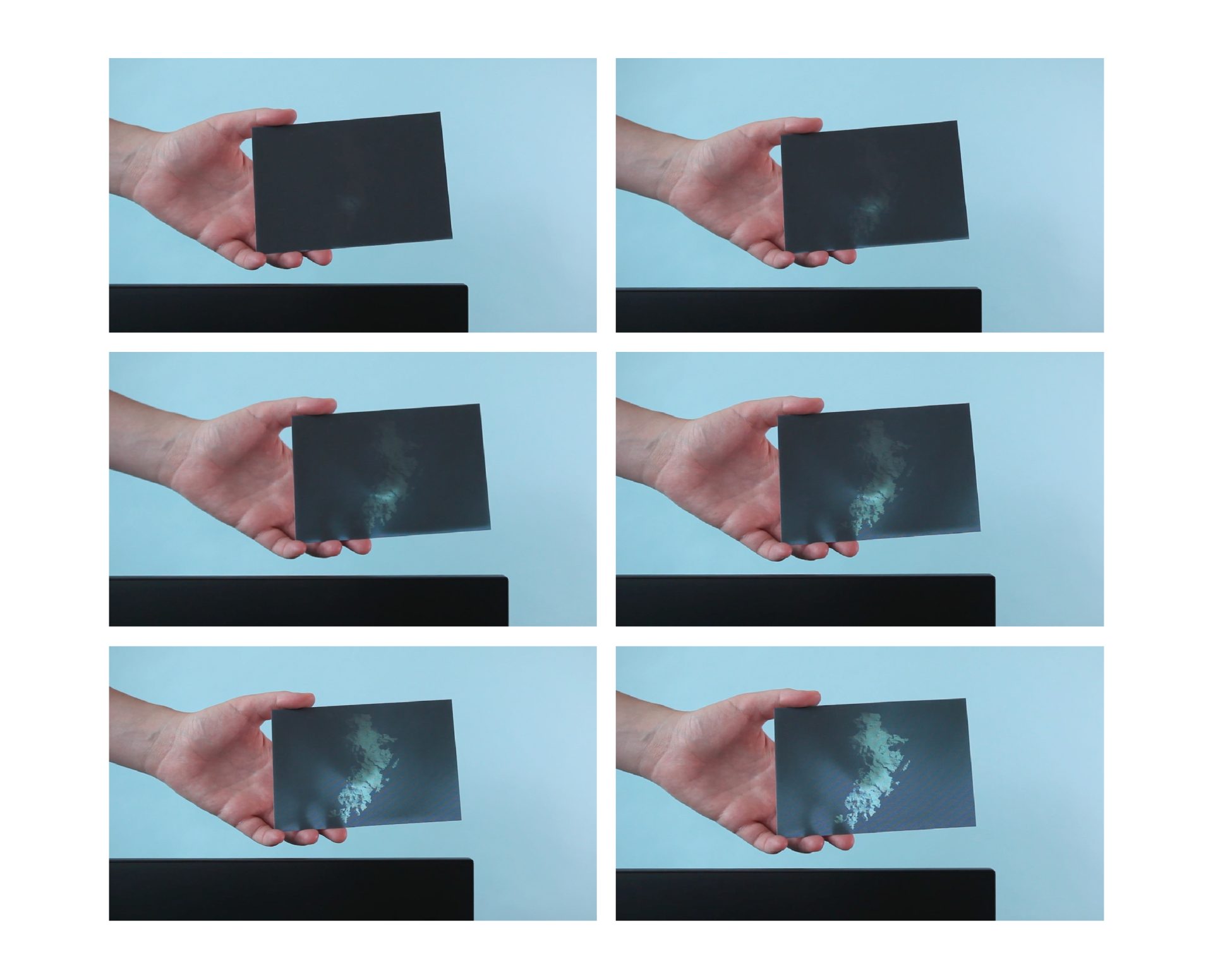

Cette question de l’archivage, de la préservation via certains outils contemporains, on la retrouve chez Paul Duncombe, dont le Manicouagan se reçoit comme un projet multiforme. « C’est une rencontre entre l’art et la science, dit-il, une investigation du territoire et des cultures locales, ainsi qu’une collecte de données sur un cratère météorique encore méconnu et en partie inondé par l’édification d’un immense barrage. » Tout l’enjeu des travaux présentés à Scopitone (installations vidéo, impression 3D, création sonore, photographies) est donc de restituer l’expédition de Paul Duncombe (dont une partie a été effectuée en kayak), mais aussi de traiter toutes les données collectées, très précises, dans des œuvres abstraites, parfois impressionnistes, où les paysages s’effacent et réapparaissent continuellement.

Au sein des Halles 1 & 2, une œuvre en réalité augmentée reste particulièrement en mémoire : Anba Tè, Adan Kò (Under The Ground, In The Body) de Magalie Mobetie. Pour ce projet, la Française, diplômée du Fresnoy, est partie à la rencontre de sa famille en Guadeloupe, en 2021, dans l’idée de reconstruire son arbre généalogique : celui autour duquel il s’agit de tourner afin de découvrir le récit des différentes personnes interviewées, leurs parcours, leurs traumatismes, leurs souvenirs de la traite négrière. Magalie Mobetie opère ainsi un travail de réhabilition aussi important qu’émouvant, qui touche à l’intime et participe à la déconstruction d’une pensée colonisatrice à l’œuvre ces derniers mois au sein des arts numériques et immersifs.

Des artistes à la main verte

C’est d’ailleurs là la force de Scopitone, son charme indéniable : faire corps avec une production artistique particulièrement connectée aux problématiques actuelles : Tele-Present Water de David Bowen, par exemple, reproduit via une installation les mouvements de la mer à partir d’une bouée connectée depuis 2011. Au sein des différentes salles, on croise ainsi des artistes qui s’autorisent l’humour (Ghosts Of Your Souvenir d’Émilie Brout & Maxime Marion), se jouent des repères temporels pour questionner notre rapport au monochrome et offrir à l’éternité les coordonnées géographiques d’îles amenées à disparaître dans les siècles futurs (Science-Fiction Postcards de Stéphanie Roland), questionnent l’évolution biologique sur Terre ou se réapproprient les possibilités offertes par l’intelligence artificielle.

À l’image d’Of Machines Learning To See Lemon d’Alistair McClymont et John Fass ou, de manière nettement plus intéressante, Artificial Botany du collectif italient Fuse*, où des IA dialoguent entre elles et créent en temps réel des images de plantes dont on saisit toute la beauté via un dispositif vidéo offrant une perspective unique sur le processus de génération, sur l’évolution de la biosphère. On en revient alors aux fondements de cette 21ème édition, à cette volonté d’explorer un monde demeurant ô combien mystérieux, et l’on salue le travail de curation opéré par l’équipe de Scopitone, sa manière tout à fait subtile et poétique de documenter l’état alarmant de notre planète.