À Montréal, la Biennale d’art numérique (BIAN), pilotée par ELEKTRA, dont on fête cette année le 25e anniversaire, se présente comme un moment important de la création artistique contemporaine. À raison, tant il émane de cette 7e édition une puissance, une poésie et une inventivité qui entraînent dans leur sillage celles et ceux convaincus que le monde n’est qu’une illusion que l’art rend vraie.

Quelques heures à peine avant de découvrir le contenu de la 7e Biennale internationale d’art numérique, une fois encore pilotée par ELEKTRA, un petit détour s’impose par le Centre d’art contemporain de Montréal et le Centre PHI où deux œuvres semblent vouer à se faire écho, à nourrir une même réflexion au sujet de l’environnement. Au MAC, tout d’abord, on se prend de passion pour Les arbres communiquent entre eux à 220 hertz, une installation vidéographique 3D tournée dans les forêts québécoises. « Chaque année, et l’été 2023 en est la preuve, ces forêts brûlent et disparaissent, regrette Nelly-Eve Rajotte. Ce travail vise donc à archiver cette nature, son expression, son essence, dans l’idée de continuer à expérimenter la forêt au milieu des buildings de Montréal. »

Si Les arbres communiquent entre eux à 220 hertz est si impactante, c’est non seulement parce qu’elle crée la rencontre, hautement fantasmée, entre l’esthétique naturaliste de Marshmallow Laser Feast et la peinture romantique allemande (Caspar David Friedrich), mais aussi parce que l’on sent davantage la nature dans laquelle l’œuvre a pris forme que l’ordinateur avec laquelle elle a été faite. C’est un shot de poésie, un moment de vie, une douceur, malheureusement quelque peu ternie par la présence de cet arbre d’où proviennent les sons et que Nelly-Eve Rajotte présente comme « possiblement l’arbre le plus heureux de Montréal à l’heure actuelle ». On ne peut hélas s’empêcher de penser qu’il y a comme une contradiction entre le propos de l’œuvre et le sort réservé à cet arbre, isolé dans le noir, mis en pot loin de son écosystème naturel. Les sons qu’il émet ne seraient-ils pas dès lors ceux d’une complainte, la sienne, implorant de renouer avec la terre ?

L’écologie en perspective

À une dizaine de minutes à pied du MAC, c’est donc au Centre PHI, dans le vieux Montréal, que Broken Spectre agit comme un choc. On en parlait déjà ici, le temps d’une rencontre avec Richard Mosse autour de la valeur marchande de la forêt amazonienne, on en a désormais la certitude : le photographe et réalisateur irlandais signe ici un manifeste, une œuvre bien plus éloquente que des dizaines d’ouvrages ou des centaines d’aller-retour en classe verte. Il y a en effet dans Broken Spectre suffisamment de style, de maîtrise des dispositifs scéniques, d’idées de mises en scène, rendues plus puissantes encore grâce à la BO signée Ben Frost, de séquences intenses et d’images marquantes pour imprimer durablement la rétine.

Sur la route de l’Arsenal art contemporain, où se tient l’exposition principale de la BIAN, on ne peut ainsi s’empêcher de repenser, encore et encore, à cette femme, à bout de souffle, les larmes aux yeux mais le cœur vaillant, défiant Jair Bolsonaro, convaincue d’en venir aux armes si jamais le président brésilien tentait d’effacer l’histoire de son peuple, de sa forêt, de sa vie. Pour la petite anecdote, précisons que Richard Mosse n’avait aucunement conscience du propos de la jeune femme ; ce n’est que quelques mois plus tard, après avoir fait appel à un traducteur, que la portée de son discours lui a sauté aux yeux, bouleversé et désormais certain d’être investi d’une mission.

Juste une illusion

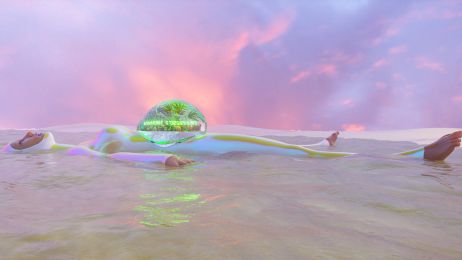

D’émotion, il en est une nouvelle fois question au sein de la BIAN, dont le parcours d’exposition débute par cette phrase, empruntée à Philip K. Dick et criante de vérité : « Nous vivons de plus en plus dans un monde d’images, et d’images qui sont complétement illusoires, et la plupart des gens de notre société n’ont plus de rapport avec le réel qu’à travers un écran. » Pour cette 7e édition, placée sous le signe de l’illusion, il s’agit donc moins d’explorer ces réalités parallèles dans lesquelles la plupart des gens vivent présentement que de se servir des outils technologiques contemporains (IA, métavers, 3D) pour poser un regard sur le monde, idéalisé ou non, critique ou pas.

Avec I’m Feeling Lucky, Timothy Thomasson se sert par exemple de Google Street View pour repenser les peintures panoramiques du 19e siècle et ainsi présenter un paysage virtuel infini, comme débarrassé des enjeux politiques, écologiques et géographiques qui agitent l’époque. Même quête d’intemporalité chez Sébastien Lacomblez et Emmanuel Pire, ce duo belge qui transforment ici une idée (« Les formes ne sont pas différentes du vide et le vide n’est pas différent des formes ») en une vidéo d’où surgissent des entités en constante métamorphose. Parfois familières, d’autres fois étranges, voire difformes, celles-ci appuient l’idée selon laquelle chaque élément sur Terre est temporaire, systématiquement voué à se dissoudre ou à se réinventer.

Un art en temps réel

À l’Arsenal, il n’est quoiqu’il arrive question que de mouvements : ceux du public se succédant derrière un micro pour dicter une phrase servant de prompt générant illico une représentation visuelle sur grand écran ; ceux de ces individus curieux de se faire scanner en taille réelle par Veillance, l’installation interactive plébiscitée de Louis-Philippe Rondeau (près 3 500 scans en à peine vingt jours d’exposition) ; ceux de la structure d’écrans courbée et suspendue de Persistence of Fiction du collectif Hidden Edges ; ceux des formes architecturales imaginées par Obvious, qui tente via l’IA de répliquer certains des chemins logiques dissimulés du cerveau (Illusive Appearance) ; ceux, enfin, des habitants de Séoul, dont les émotions, analysées via une IA reliée aux messages publiés sur les réseaux sociaux, modifient en temps réel les expressions des visages exposés, tantôt ambigüs, tantôt dépités ou souriants.

Accompagnée de diverses tables rondes – sur la notion d’immersivité, sur l’état du marché de l’art numérique -, cette Biennale séduit donc d’office de par la diversité des propositions artistiques et des formes de narration présentées. À observer l’espace d’exposition, on comprend effectivement très vite qu’ici, le spectaculaire ne prime jamais sur la substance, que Kurt d’Haeseleer, Chun Hua Catherine Dong, Cinzia Campolese, Oli Sorenson (dont une série d’œuvres est à retrouver dans le portfolio de Fisheye Immersive – La Revue), Robbie Cooper ou encore Shu Lea Cheang, tous en dialogue constant avec leur médium, ne sont pas de ces esprits confinés dans une seule forme de culture. Il y a chez eux, c’est là toute l’intelligence d’ELEKTRA de les avoir réunis ainsi, une même certitude, une même conviction qui consiste à dire : non, le réel n’est pas qu’une affaire de prise documentaire, c’est aussi une question d’imagination.

Au moment de quitter Montréal, on repense ainsi aux immenses impressions 3D de Nicolas Baier, notamment une représentant une forêt fantasmée, qui semble comme diluée, enveloppée, voire même infiltrée par le numérique. Ce ne pourrait être là qu’un jeu sur la perception du vrai et du faux ; c’est à l’inverse l’incarnation du propos formulé par cette Biennale des arts numériques : dans l’art, l’illusion et le doute sont les deux faces d’une même réalité.