Depuis 2006, année où il prend en charge la direction artistique de la Serpentine Gallery, Hans Ulrich Obrist a fait de l’institution culturelle londonienne un haut lieu de l’innovation technologique. Pierre Huyghe, Hito Steyerl, Ian Cheng ou encore Holly Herndon & Mat Dryhurst, tous y ont exposé, séduits par son ampleur et son intérêt sincère pour les nouveaux médias. Rencontre.

Pour le New Yorker, il est ce « curateur qui ne dort jamais ». Pour d’autres, il est celui qui a réussi à transformer la Serpentine Gallery, à Londres, en une sorte de laboratoire où se croisent volontiers les arts, les technologies et les sciences. À 56 ans, Hans Ulrich Obrist est quoiqu’il arrive un homme pressé : depuis un an, le curateur et historien suisse a ainsi publié une autobiographie (Une vie in progress), piloté l’exposition Worldbuilding – Jeux vidéo et art à l’ère digitale au Centre Pompidou-Metz et fait de 2024 « l’année de l’IA » à la Serpentine Gallery. Rencontre avec un passionné d’art, initié aux nouvelles technologies numériques au début des années 1990 par Bruce Sterling, l’un des pionniers du cyberpunk.

Début 2024, vous disiez vouloir consacrer l’année en cours aux intelligences artificielles. Cela vous semblait-il important d’acter cette relation entre la Serpentine Gallery et l’IA après avoir travaillé plus de douze ans aux côtés d’artistes tels que Pierre Huyghe, Ian Cheng, Cécile B. Evans ou Hito Steyerl ?

Hans Ulrich Obrist : Après avoir mené toutes ces collaborations auprès de ces différents artistes, il nous semblait effectivement intéressant de faire un point au cœur d’une période où l’IA est partout. Assez logiquement, on a donc commencé l’année avec Refik Anadol, dont l’exposition Echoes of the Earth : Living Archive s’appuyait grâce à l’intelligence artificielle sur des données visuelles de récifs coralliens et de forêts tropicales. C’est un artiste avant-gardiste et, selon moi, son travail symbolise parfaitement ce que peut être l’art de nos jours : un organisme vivant. L’œuvre, désormais, n’a plus à être une entité close comme un tableau ou une photo, elle peut sans cesse se régénérer et se transformer au contact de plusieurs centaines d’images éthiquement ressourcées. D’après nous, c’est là une bonne façon d’expliquer au public les défis et les enjeux potentiels de l’IA dans le secteur des arts visuels. Aujourd’hui, on investit davantage le champ sonore via l’exposition The Call, pensée par Holly Herndon & Mat Dryhurst dans l’idée de présenter des technologies musicales dotées d’IA et des façons de penser ces intelligences au sein d’une économie créative en pleine mutation.

« L’interaction est une excellente nouvelle pour l’art public, dans le sens où l’on peut faire évoluer une œuvre quotidiennement, si bien que les usagers en découvrent chaque jour une nouvelle facette. »

Vous l’avez dit : l’IA permet d’envisager des œuvres qui ne sont jamais réellement finies. Ou du moins, qui peuvent être en constante métamorphose. Sur le papier, c’est très intéressant, mais qu’est-ce que cela implique en termes de monstration ?

HUO : Un tel geste artistique est évidemment très intéressant pour un musée ou une galerie. Vous savez, un spectateur ne reste en moyenne qu’une quinzaine de secondes devant une œuvre. C’est très peu… Tout l’enjeu est donc de nouer un lien entre le visiteur et une œuvre, de susciter un intérêt, et je remarque que cette relation se déroule merveilleusement bien lorsque le public est confronté à de telles propositions, nouvelles, qui captent l’attention de par leur procédé ou leur déploiement formel, souvent très tactile et interactif. J’y vois aussi là une excellente nouvelle pour l’art public, dans le sens où l’on peut faire évoluer une œuvre quotidiennement, si bien que les usagers en découvrent chaque jour une nouvelle facette. De toute manière, j’ai tendance à penser que l’on se doit d’aller au-delà des œuvres exposées. Pour les besoins d’une de ses expositions, Refik Anadol avait par exemple réalisé un parfum qu’il diffusait afin de renforcer l’immersion. De plus en plus d’artistes réfléchissent à ces différents aspects.

Ce qui est intéressant, c’est que la plupart des artistes disent collaborer avec l’IA, comme s’il ne s’agissait pas d’un simple outil mais d’un véritable partenaire créatif. Comment l’expliquez-vous ?

HUO : Beaucoup d’artistes utilisant l’IA viennent du monde de la technologie, ont grandi à son contact ou sont totalement au courant des us et coutumes du monde programmé. Il suffit de prendre le cas d’Holly Herndon & Mat Dryhurst pour en prendre la pleine mesure. Non seulement leur podcast (Interdependance) prouve qu’ils sont très impliqués dans la compréhension des dernières innovations, mais leur travail est également là pour rappeler à quel point ils ont l’intelligence et le recul nécessaires pour questionner toutes ces technologies et les pousser dans leurs retranchements.

Je tiens également à préciser que les artistes ne sont pas les seuls à devoir imaginer de telles collaborations ; les institutions doivent également jouer ce rôle. C’est important de créer des alliances avec ces sociétés spécialisées dans la technologie, qui permettent d’envisager de nouvelles possibilités dans la production d’œuvres, ne serait-ce que parce qu’elles facilitent l’accès des artistes aux nouvelles technologies. Ces derniers peuvent ensuite développer et exposer un tout nouveau type d’œuvres.

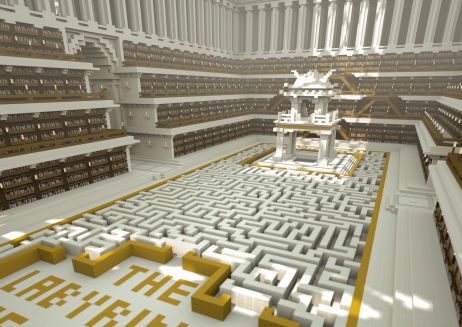

D’où, par exemple, votre collaboration avec Fortnite dans le cadre de l’exposition KAWS : New Fiction en 2022 ?

HUO : Tout à fait ! Celle-ci était accessible depuis la page d’accueil de Fortnite, partenaire de l’évènement, et nous a permis de réunir plus de 140 millions de visiteurs. Indirectement, ça fait de nous l’espace d’art contemporain le plus visité de l’histoire. Mais au-delà des chiffres, cette exposition nous a permis de toucher un public plus jeune, de voir des adolescents explorer notre parcours d’exposition alors que ce sont traditionnellement leurs parents qui composent notre public.

Le piège, avec ce type d’exposition, n’est-il pas de tomber dans le gadget, de ne proposer que la déclinaison d’une exposition qui aurait très bien pu se dérouler dans le monde physique ?

HUO : Oui, bien sûr. Je le répète d’ailleurs régulièrement : cela n’a aucun sens d’exposer dans un musée des œuvres basées sur les nouvelles technologies si l’on peut en faire l’expérience à domicile ou via son Smartphone. Il faut quelque chose qui aille au-delà de cette façon de consommer l’art. C’est notamment ce qu’ont réussi à faire Holly Herndon & Mat Dryhurst en connectant cette question de la technologie avec cette notion de rituel, symbolisée dans leur exposition par des chorales et des techniques de chant, qui ont toujours servi à transmettre des informations et à créer du sens dans la vie sociale et civique. Chez eux, ce que l’on voit n’est pas uniquement ce qui fait l’œuvre, il y a également le processus créatif, la manière dont ils ont généré cette collection de datas, la façon dont ils ont entrainé de nouveaux modèles d’IA, etc. Quand on y pense, c’est une sorte d’œuvre totale !

« C’est important de créer des alliances avec ces sociétés spécialisées dans la technologie, qui permettent d’envisager de nouvelles possibilités dans la production d’œuvres, ne serait-ce que parce qu’elles facilitent l’accès des artistes aux nouvelles technologies. »

Il y a donc l’envie, et sans doute la nécessité, d’ancrer les productions mises au point au sein de la Serpentine Gallery dans la vie de tous les jours ?

HUO : C’est là l’un de nos plus gros objectifs. Au fond, c’était déjà le cas dans les années 1990 avec Do It, une exposition que j’avais pensé sous forme de mode d’emploi, à partir duquel tout le monde pourrait faire son expo. Depuis, elle a eu lieu près de 180 fois et l’idée est toujours la même : privilégier un modèle écolo, faire en sorte que l’artiste et le commissaire ne voyagent pas, travailler à partir d’ingrédients locaux et encourager une recherche locale. En un sens, c’est ce que font Holly Herndon & Mat Dryhurst aujourd’hui en mettant en place de nouvelles stratégies afin de permettre aux artistes d’affirmer leur rôle au sein d’une économie créative.

On parlait plus haut des nombreux projets lancés par la Serpentine Gallery ces dernières années. Les nouvelles technologies impliquent-elles d’être dans un processus au long cours ?

HUO : Il est assez rare que les institutions d’art fassent de la recherche ou de la production. D’habitude, elles se contentent d’exposer. Nous, à l’inverse, on a beaucoup investi ces douze dernières années pour posséder plusieurs départements, accorder autant d’importance à l’aspect écologique et civique qu’à la dimension technologique, et pouvoir ainsi produire chez nous des œuvres qui ne pourraient pas voir le jour ailleurs. Gabriel Massan, par exemple, voulait faire un jeu vidéo. En travaillant près de deux ans avec notre équipe composée de cinq curateurs, en 2023, il a pu produire Third World : The Bottom Dimension. Aujourd’hui, les musées doivent être réinventés, de même que notre vision des collaborations avec certaines entreprises. Dans les années 1960, Billy Klüver et E.A.T. ont travaillé avec la principale entreprise technologique de l’époque, Bell Lab, qui a permis de créer des projets qui n’auraient jamais vu le jour autrement. Aujourd’hui, c’est précisément ce que l’on fait avec Google, Fortnite ou Tezos.

« Il me paraît important de rendre visibles et compréhensibles toutes les questions liées à l’IA »

Quitte à aller au-delà des frontières du monde artistique…

HUO : Il faut bien comprendre que les nouvelles technologies ne concernent pas uniquement les créations artistiques. C’est pourquoi nous osons réaliser des projets différents, comme celui mené par Jakob Kudsk Steensen et BTS, qui nous a permis de toucher les fans de K-Pop. C’est également pour ça que la Serpentine est dotée d’un département écologique, parce que l’on veut être au plus proche des défis que pose notre époque, et parce que de plus en plus d’artistes construisent des jardins et des fermes. Avec Alexandra Daisy Ginsberg, par exemple, dans les jardins de Kensington, nous avons créé entre avril 2022 et mars 2024 une sculpture vivante, moins à destination du public qu’aux pollinisateurs. Son travail, grâce à l’IA, encourage un dialogue multi-espèces et est devenu l’un des projets publics extérieurs les plus durables à Londres. Tout cela nous paraît essentiel. C’est pourquoi, enfin, nous venons de publier le quatrième volume de Future Art Ecosystems, précisément dans l’idée de réfléchir à la manière dont les choses peuvent être utilisées au sein du secteur public.

N’est-ce pas difficile d’œuvrer pour une reconnaissance artistique de l’IA au sein d’une époque où elle est présentée comme l’ennemi de l’humanité ?

HUO : Il est important de se rappeler que cette vision de l’IA n’est pas inédite. Il suffit de lire l’excellent livre de Stuart Russell, Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control, pour comprendre à quel point notre rapport à cette technologie a évolué depuis les années 1960. À l’époque, celle-ci suscitait davantage d’optimisme. Dans les années 1980, Heinz von Foerster, qui appartient à la deuxième génération de cybernéticiens, me parlait pour la première fois de l’IA et me disait à quel point ça allait être énorme. Aujourd’hui, les industries investissent beaucoup plus, ce qui amène beaucoup de soucis potentiels en même temps au sein du grand débat médiatique. Cette approche évoluera. En attendant, il me paraît essentiel de rendre visibles et compréhensibles toutes ces questions. Et pour cela, il faut que les artistes puissent avoir un siège à la table des décisions.