Du 9 au 13 avril dernier, la 15e édition de MUTEK ES, à Barcelone, marquait les esprits grâce à la qualité de sa programmation, où figurait le fascinant Martin Messier. Rencontre au long cours.

Depuis plus de quinze ans, Martin Messier effectue un travail artistique sur les machines, la lumière, le design sonore, et défend une synchronisation toujours plus précise et spectaculaire au sein de ses performances. Au détour d’une longue discussion, le Québécois nous partage donc l’impact du code sur sa manière de voir le monde, son rapport au son et à la musique, et engage la responsabilité des diffuseurs quant à l’obsolescence des œuvres et la quête interminable des « premières internationales ».

Alors que le public et les institutions réclament depuis quelques années des œuvres toujours plus « actionnables », tes installations, elles, ne sont jamais interactives. Est-ce là un aspect que tu aimerais explorer davantage dans tes prochains travaux ?

Martin Messier : C’est quelque chose que je n’ai absolument pas envie d’explorer. Je suis conscient du succès des installations interactives et me pose souvent la question d’y aller ou non, mais les résultats que je me représente ne sont jamais à la hauteur. C’est une approche complètement différente, plus proche de celle du jeu vidéo. Ce qui m’intéresse dans l’installation, c’est la construction d’une certaine narration, l’idée de début et de fin. J’aime composer avec des éléments qui s’agencent dans le temps, ce que je ne retrouve pas dans les projets interactifs. L’installation est souvent une expérience assez rapide et très fixe. À l’inverse, les projets que je propose évoluent dans le temps, ils font partie d’un continuum, avec des courbes, des montées, des descentes, une dynamique.

Tu as appris la programmation et le code, qui sont des langages à part entière. Peut-on dire, dès lors, que la pratique du code a influencé ta manière de percevoir le monde ?

MM : Complètement ! Je pense qu’à son expression la plus simple, le code permet de résoudre un problème, et la vie n’est finalement rien d’autre qu’une succession de problèmes et d’enjeux à résoudre quotidiennement. Je tiens à préciser que le mot « problème », chez moi, n’a pas de connotation négative. Cette approche, ou plutôt cette définition me permet simplement d’avoir une autre attitude par rapport aux enjeux que l’on retrouve tous les jours et à toutes les étapes en tant qu’artiste : que ça soit dans le financement, dans la promotion du travail, dans la musique…. Je dis souvent : « J’ai un problème avec ma musique », « j’ai un problème avec ma lumière »… Cela me sécurise et me permet de prendre de la distance par rapport aux choses. Je vois ça dans tout, y compris dans ma relation amoureuse. Je dirais même que c’est là ma plus grande qualité au sein de mon couple : ok, il faut adresser quel enjeu ? Attends, quelque chose ne va pas, il faut se parler, prendre du recul, mettre une situation sur pause et regarder le problème à résoudre sans être trop émotionnel.

« Ce qui définit mes créations, c’est cette idée de réinventer notre monde, essayer de le penser autrement. »

Tu utilises l’esthétique de la machine – machines à coudre, panneaux de métal, câbles électriques – pour parler de l’humanité et de l’humain. Qu’est ce que la machine a à partager sur la condition humaine ?

MM : C’est la grande question ! C’est toujours présent dans mon travail, y compris dans 1 DROP 1000 YEARS, bien que cela paraisse invisible à première vue : ces gouttes d’eau qui tombent une à une finissent par devenir un écran d’eau. Avec Sewing Machine Orchestra, j’avais même l’impression d’inventer quelque chose, parce que je fais bouger ces machines à coudre toutes seules, je les fais chanter, je les sonorise et je fais un détournement de l’objet… afin créer de la musique avec elles. Ce qui définit mes créations, c’est cette idée de pousser l’imaginaire du quotidien un peu plus loin, c’est-à-dire réinventer notre monde, et essayer de le penser autrement.

C’est quelque chose qui vient de mon adolescence et du début de ma vie d’adulte : j’étais alors très engagé et je voulais que les choses changent. Je pense que j’ai inconsciemment amené cette idée dans mon travail : vouloir inventer et refaire le monde. Puis, j’ai compris que l’on pouvait aussi provoquer des révolutions dans l’art. Quand j’avais vingt ans, je voulais tout revoir : les langages musicaux, esthétiques… Une de mes grandes influences à cette période est celle d’Harry Partch, qui inventait ses propres instruments et son système de notation musicale… Il créait un peu son propre monde.

Hormis Harry Partch, tu as d’autres influences ?

MM : Dans ma vie, je dois avouer avoir vu beaucoup plus de spectacles de danse que de spectacles numériques, et c’est dans ce milieu que j’évolue le plus depuis les vingt-cinq dernières années. Une autre influence très forte pour moi fut Test Pattern de Ryoji Ikeda, vue dans un festival de théâtre. Cette performance a eu une énorme conséquence sur tout mon travail, en particulier la synchronisation, que je développe à travers le son, la lumière, les machines, la gestuelle. Quand je fais une entrée en scène, par exemple, je me demande systématiquement de quel côté j’arrive, à quel rythme, comment je vais marcher, etc… Tout est choisi et synchronisé. Je filme toutes les étapes de préparation et je les retravaille constamment. Quand je prépare une performance, je l’imagine comme si je regardais une vidéo.

« Je trouve que la datation des œuvres amène beaucoup le sujet de l’obsolescence. »

Quelle est la distance entre le son et la musique ?

MM : Je viens de l’électroacoustique, du son, et de la composition… Je n’ai pourtant jamais considéré que je faisais de la musique au sein de mes performances. Historiquement, je fais du sound design : je synchronise des sons, je les accélère, je crée une tension, mais ce n’est pas une composition avec différents accords. Dans 1 DROP 1000 YEARS, ce rapport évolue. Tous les sons se doivent d’être justes par rapport à ce qui se passe sur scène. Ce qui est particulièrement important pour moi, c’est la couleur des sons, leur précision et leur justesse sur un mouvement, un geste, une lumière. Une lumière jaune ne pourrait pas être accompagnée d’un certain type de son, par exemple.

Lors d’une précédente rencontre avec Fisheye Immersive, tu disais envisager d’approfondir certaines de tes créations déjà existantes, et de les emmener plus loin encore. Quel est ton rapport à l’obsolescence des technologies et des installations ? Et à la manière dont les institutions sont davantage intéressées par la nouveauté que par des œuvres qui tournent déjà depuis quelque temps ?

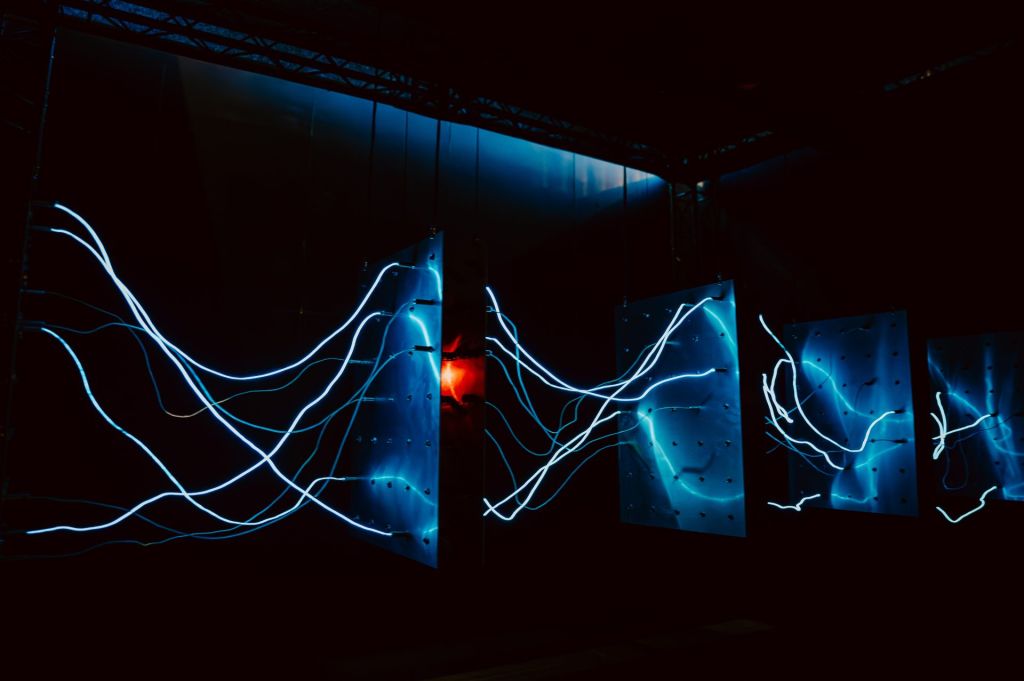

MM : Au Québec, avec le Conseil des Arts et des Lettres, ce sujet est très présent dans les demandes de soutien financier. Il est demandé aux artistes et aux entreprises d’être écoresponsables. Très franchement, je m’en sors très bien à ce niveau, sans beaucoup d’efforts, dans le sens où mes installations vivent longtemps. Celle que je présente aujourd’hui à MUTEK à été présentée pour la première fois à Paris en 2017. Je ne mets jamais de date sur mes œuvres. Sur mon site internet, rien n’est dans l’ordre chronologique, c’est en ordre de disponibilité des œuvres. Je trouve que la datation des œuvres amène beaucoup le sujet de l’obsolescence.

Je relance donc la balle aux diffuseurs : ce sont eux qui ont la plus grande responsabilité, parce qu’ils sont constamment à la recherche de nouveaux projets. Je n’ai jamais entendu de la part d’un diffuseur : « présentons ce projet une première fois, et réutilisons ce même matériel la prochaine fois ». Je pense qu’il y a une grande responsabilité des diffuseurs et des festivals, qui visent toujours la nouveauté, qui veulent sans cesse des premières. Les artistes sont prêts à créer, c’est une certitude, mais nous nous sentons un peu pris dans cette tornade.

Il y a quelques années, on parlait beaucoup de transhumanisme, cette idée selon laquelle la technologie sert à augmenter les capacités physiques et mentales des humains. Ce concept revient peu à peu sur le devant de la scène. Est ce que tu as pris position là-dessus ?

MM : Même si je travaille avec des machines, je ne me sens pas très lié à cette question. En tout cas, je ne me sens pas effrayé, et plutôt en confiance. Là où l’intelligence artificielle m’effraie mille fois plus, par exemple. Peut-être parce que je comprends davantage ce que c’est, que je parviens à saisir les multiples possibilités qui se cachent derrière cette technologie. Alors que le transhumanisme reste quelque chose de très lointain pour moi.

« J’ai besoin de faire beaucoup de recherche et de développement pour savoir si mes projets vont fonctionner, si j’ai la vision pour les amener plus loin. »

Qu’est ce qui te fait si peur dans l’IA ?

MM : Tu vois le film Oppenheimer et la crainte du 20ème siècle de la bombe atomique ? L’IA, c’est trente deux mille fois pire ! C’est exactement le même problème : si ça tombe entre les mains de quelqu’un de malveillant, cela peut mal tourner de tous les points de vue, et à toute échelle. Pour l’instant, on imprime des fusils en 3D en trouvant des modèles sur Internet, c’est déjà malsain. Mais imagine un dark web utilisant les ressources de ChatGPT ? Il n’y a aucune régulation par rapport à l’intelligence artificielle. Quand tu écoutes tous les experts, tout va dans le même sens : la technologie avance plus vite qu’on ne le pensait. Il y a beaucoup de choses positives. Encore une fois, c’est super pour la recherche médicale et d’autres domaines. Mais mettre cette technologie dans les mains de personnes qui n’ont que des intérêts commerciaux, ce n’est pas la même histoire…

Est-ce que tu as un projet non-réalisé ? Pour plusieurs raisons, qu’elles soient financières, contraintes de temps, capacités de production…

MM : Oui, au moins trente ! Depuis quelques années, j’ai beaucoup moins d’inhibition à faire exister de nouveaux projets dans ma tête, même si ça fait presque un an et demi que j’ai arrêté d’avoir de nouvelles idées – j’en ai déjà tellement à faire exister… La façon dont je construis mes projets, c’est que je les garde secrets, j’en parle très peu jusqu’à ce que je vois leur plein potentiel. J’ai besoin de faire beaucoup de recherche et de développement pour savoir s’ils vont fonctionner, si j’ai la vision pour les amener plus loin. J’ai besoin de ressentir qu’il y a une profondeur dans un projet potentiel avant d’en parler, comme un cube que l’on peut déplier. J’ai donc beaucoup d’idées que je n’ai pas encore dépliées, au sujet desquelles je ne peux m’exprimer, affirmer qu’elles sont bonnes ou non. Tout ce que je peux dire, c’est que certaines sont en gestation dans mon studio et pourraient rapidement sortir…