Collaborateur de Visual System depuis le début des années 2010, Thomas Vaquié publie aujourd’hui Slight Echo, un album compilant six créations sonores composées ces dix dernières années pour les besoins de diverses installations immersives.

Pour celles et ceux qui s’intéressent aux projets de Visual System et d’AntiVJ, avec qui il a débuté, Thomas Vaquié est arrivé à une forme de quintessence ces dernières années avec une multiplication de créations sonores pour des expériences immersives, des installations lumineuses ou différents objets filmiques (documentaires, longs-métrages, etc.). Si l’on ne peut nier qu’un long processus de maturation et de recherches a permis au Français, aujourd’hui installé à Bruxelles, de gagner suffisamment en confiance pour publier aujourd’hui Slight Echo, on ne peut s’empêcher également d’y voir là la juste reconnaissance d’un parcours d’artiste qui, en une quinzaine d’années, a su creuser un sillon très personnel en remettant en jeu à chaque projet mêlant son et lumière les outils nécessaires à leur création. Rencontre avec le collaborateur privilégié de Visual System, celui que le collectif aime à considérer comme le « Hans Zimmer des arts numériques ».

À quel moment as-tu commencé à collaborer avec Visual System ?

Thomas Vaquié : Au cours des années 2000, je travaillais avec le collectif AntiVJ, qui faisait finalement le même genre d’installation que Visual System. Hasard ou non, on était d’ailleurs souvent programmé dans les mêmes festivals. C’est donc tout naturellement que l’on a fini par collaborer ensemble. La première fois, c’était à Scopitone. Puis, j’ai eu l’occasion de leur filer un coup de main sur un projet pensé pour un festival montréalais. Cela dit, la première véritable collaboration date de 2013, avec Infinity, une exposition à l’Atomium pour laquelle Visual System était chargé de la curation. Un an plus tard, en 2014, quand les gars ont pu investir pleinement ce lieu, à Bruxelles, ils ont fait appel à moi. C’était pour Out Of Control, qui a posé les bases de toutes les œuvres qui ont suivi par la suite.

Comment s’est passée cette première collaboration ?

TV : Pour Out Of Control, j’ai eu l’opportunité de me baser sur les textes de Stéphane Beauverger. On avait envie que quelqu’un amène des mots, du récit, un écrivain capable d’écrire une nouvelle fixée autour d’une thématique – l’IA, en l’occurrence. Quant à la composition pure et dure, disons que j’ai reçu le texte et une prévisualisation de ce qu’allait être la structure lumineuse. Dans la foulée, j’ai intégré le texte dans la mélodie, très jazz, assez baroque, avant que l’on entre en résidence afin de voir comment s’opérait le mariage entre la musique et les projections lumineuses. C’est un moment important, au cours duquel on spécule beaucoup en se demandant comment induire des émotions via du son et des mouvements lumineux.

Avec le temps et les habitudes, est-ce que cet aspect spéculatif se veut moins présent, remplacé par davantage de certitudes quant aux attentes du public ?

TV : Il faut savoir que je suis mon premier public ! Si je peux écouter dix fois le même morceau sans tiquer, c’est que je peux le partager. Après, il y a évidemment beaucoup de réflexion, une envie précise, mais ça arrive encore aujourd’hui de se tromper, d’espérer un résultat qui n’est pas toujours atteint… Quoiqu’il arrive, ce sont systématiquement des projets très excitants sur le plan créatif, dans le sens où on est obligé de composer selon des cadres imposés, avec une deadline, etc.

Les contraintes seraient donc nécessaires à la création ?

TV : C’est même indispensable ! D’après moi, l’angoisse de la page blanche n’est là que lorsque l’on n’a pas réussi à se fixer un cadre.

« Pour “Look Up”, l’ambient me paraissait être la meilleure solution, dans le sens où cette musique suggère une forme d’apaisement.

»

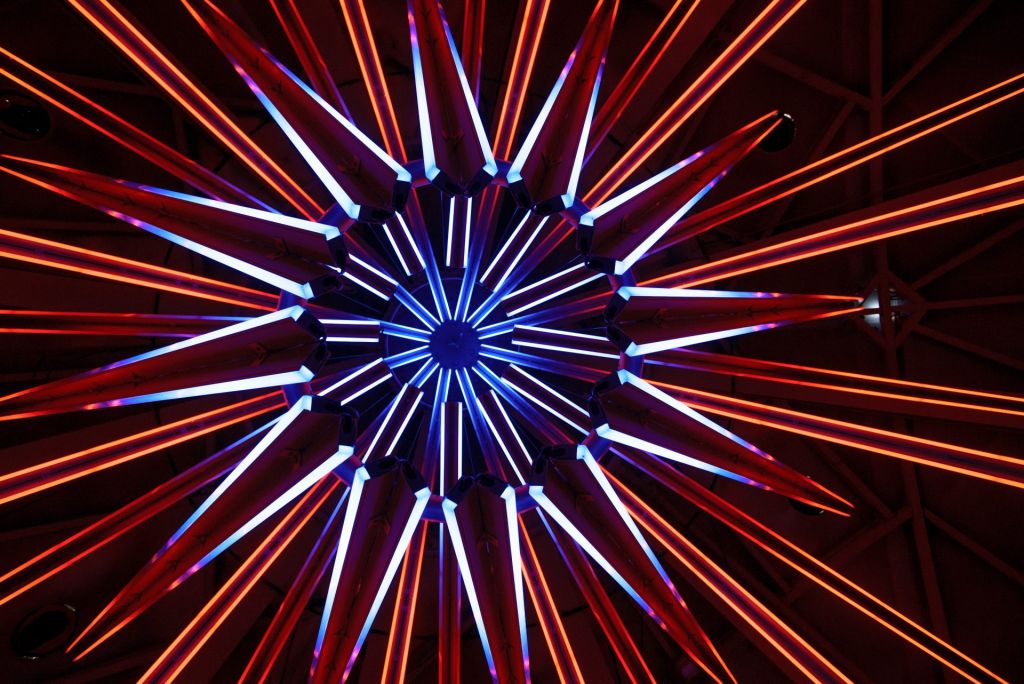

Dans ce cas, quelles ont été les contraintes sur Look Up, la dernière installation de Visual System ?

TV : Là, c’est un vrai cas d’école avec un bâtiment qui impose beaucoup de contraintes. Surtout, il a fallu penser au public, à sa place, à sa prédisposition à recevoir telle ou telle proposition. Il faut quand même être conscient que les visiteurs de l’Atomium ne sont pas forcément là pour voir notre œuvre. On leur impose un show sonore et lumineux au sein d’un ascenseur, un endroit confiné, presque claustrophobique. Il fallait donc veiller à ne pas être trop intrusif, à ne pas bousculer les gens contre leur gré. Au début, j’étais justement allé vers trop d’effets, vers quelque chose de grandiose, qui s’est finalement révélé trop intense. Puis, j’ai repensé à la BO de 2001, l’Odyssée de l’espace, notamment à la reprise de « The Blue Danuve », mais on était alors dans quelque chose de trop cinématographique, probablement en décalage avec le cœur de l’installation… Après tous ces essais, l’ambient me paraissait être la meilleure solution, dans le sens où cette musique suggère une forme d’apaisement.

On a tendance à attendre des expositions immersives des musiques proches de ce que l’on peut entendre au cinéma. C’est un piège, selon toi ?

TV : Je ne dirais pas ça, ne serait-ce que parce que je vais moi-même chercher beaucoup d’inspiration dans les musiques de films. Ça s’entend d’ailleurs dans les musiques composées pour les autres installations présentées à l’Atomium, où j’utilise des gros tambours, des cuivres et des mélodies très intenses, à l’image de ce que l’on peut retrouver dans les BO des blockbusters américains. Comme souvent, tout est une question d’équilibre. Il faut savoir doser, ne pas oublier qu’il ne s’agit ici « que » d’installations lumineuses : ça ne leur rendrait pas justice de les mettre sur un piédestal, de composer des musiques qui donnent l’impression de dépasser l’œuvre… À l’intensité, dont on a finalement fait le tour en une minute à peine, j’ai donc privilégié la douceur, une forme de poésie, des références aux musiques électroniques et concrètes.

Puisque l’on parle d’influences. Dans quel univers musical es-tu allé puiser au moment de penser Look Up et les autres musiques que l’on peut entendre actuellement à l’Atomium ?

TV : Les références changent en fonction des projets. Pour Look Up, par exemple, Boards Of Canada faisait sens, avec des musiques très belles, très intéressantes et très ambient, que l’on peut écouter dans beaucoup de contextes, en fond sonore. Ça colle finalement assez bien avec cette idée que l’on peut se faire de la musique d’ascenseur. Pour Restart, en revanche, on est dans quelque chose de complètement différent. Il y avait là l’idée de comprendre d’où viennent ces installations son et lumière. J’ai alors repensé aux spectacles forains, à cette façon d’amener les gens dans un endroit et de créer des shows pour eux. De là, j’ai pensé à l’accordéon, un instrument typique de cet univers. J’avais également envie d’amener un côté rock psyché, quelque chose d’intimement lié au LSD, qui fait sens selon moi avec cette façon de déformer les visuels. C’est un immense patchwork, en somme !

Guitares, accordéon… C’est intéressant de voir que tu ne te contentes pas d’utiliser des outils électroniques…

TV : Je me vois avant tout comme un monteur : je fais des sons à droite et à gauche, je les ajoute et je tente de construire quelque chose à partir de tout ça. Je travaille beaucoup avec des samples, pris ailleurs ou enregistrés moi-même, soit dans des lieux publics, soit dans mon studio. L’accordéon, par exemple, je ne sais pas en jouer. Je me contente donc de jouer trois notes, puis trois autres, puis encore trois autres, avant de les assembler et d’en faire une mélodie.

Visual System dit de toi que tu es le « Hans Zimmer des arts numériques ». Tu ne trouves pas que ce goût pour le bricolage, cette approche très artisanale, contraste avec cette réputation ?

TV : Totalement, mais ça ne m’empêche pas de prendre la comparaison avec plaisir (rires). À titre personnel, je dois toutefois reconnaître être plus sensible au travail de Cristobal Tapia de Veer, qui a notamment réalisé les BO de White Lotus et Utopia. Lui aussi compose à l’aide de nombreux collages de sons électroniques ou tribaux glanés çà et là. Ce genre de processus me correspond plus.

On sait finalement peu de choses de la réalité des musiciens qui œuvrent pour les expositions d’art numérique. Est-ce aisé d’en vivre ?

TV : J’ai aujourd’hui la chance de composer aussi pour des films ou des documentaires, mais c’est vrai aussi que je n’ai longtemps fait que ça, à une époque où j’oscillais entre AntiVJ et Visual System. Pour répondre à ta question, disons qu’il y a plusieurs types de rémunération. On peut, par exemple, bénéficier d’une enveloppe allouée à la création et à la technique, qui peut aller de 500 à 5 000 euros selon le budget de l’organisation. On peut aussi toucher un pourcentage sur le cachet d’une prestation donnée par l’artiste avec lequel on a travaillé – c’est mon cas avec Frame Perspective, qu’Olivier Ratsi présente régulièrement. On peut aussi réclamer des droits d’auteur ou de diffusion, comme ici à l’Atomium, ce qui me permet de toucher un pourcentage en fonction du nombre de visiteurs.

« Je me vois avant tout comme un monteur : je fais des sons à droite et à gauche, je les ajoute et je tente de construire quelque chose à partir de tout ça. »

Ton nouvel album, Slight Echo, intervient huit ans après la sortie d’Écume, publié à l’époque sur le label d’AntiVJ. Le vois-tu comme une suite logique ?

TV : Oui, très clairement ! Écume aussi reflétait une période de ma vie, en même temps qu’un type de collaboration. Il partage avec Slight Echo une même façon de construire et de penser la musique, même si ce nouvel album a un côté plus clinquant, plus étincelant, plus coloré. En un sens, ça reflète l’évolution de mes influences, qui vont de la musique de films à Clark, de Steve Reich à Radiohead, d’Aphex Twin à Pierre Henry.

Tu le disais, tu as pu composer des musiques pour des films (Vacancy) ou des documentaires (Mirano 80 : l’espace d’un rêve) Vois-tu dans les arts numériques un terrain d’expérimentation plus libre et plus vaste encore ?

TV : En un sens, oui. Ici, on est quand même dans un art qui est moins défini, moins formaté, dans une industrie encore assez jeune. Il y a moins de courant de pensée, et donc pas mal de choses à construire. Au cinéma, par exemple, même si les compositeurs prennent beaucoup de liberté, il y a quand même des codes à respecter, ne serait-ce que parce que des producteurs investissent énormément d’argent pour que leurs films soient distribués et trouvent leur public. Dans l’art numérique, les enjeux ne sont pas encore les mêmes, les gens ne s’attendent pas à quelque chose de précis, même s’ils commencent à être habitués aux mappings et aux installations son et lumière. Clairement, je bénéficie de cette liberté, qui permet de composer des choses parfois assez abstraites, en décalage avec quelque chose de relativement mainstream. De toute façon, c’est ce que je viens chercher lorsque je collabore avec Visual System : l’expérimentation, la possibilité de s’autoriser de l’inédit.